在国产游戏的发展进程中,每一款备受瞩目的作品都承载着玩家们的期待,犹如在黑暗中摸索前行的冒险者,怀揣着照亮行业前路的梦想。《明末:渊虚之羽》(以下简称《明末》),这款以明末为背景,融合古蜀文明与克苏鲁元素的类魂 3A 游戏,在发售前凭借一系列营销手段赚足了眼球,然而发售后却遭遇口碑滑铁卢,陷入了万劫不复的深渊,将自己亲手送上了舆论的祭坛。

发售前的 “高光时刻”

《明末》自 2021 年 9 月 16 日首次亮相,便吸引了众多玩家的目光。首支 PV 虽然暴露出美术粗糙、动作僵硬等问题,但独特的选材、神秘的故事以及蕴含的动作元素,还是让玩家们对其未来充满期待,评论区多是鼓励与建议,大家愿意给予这款游戏成长的时间。

大约三年后的 2024 年 6 月 12 日,第二支预告 PV 的发布成为了《明末》口碑逆转的关键节点。相较于首支 PV,游戏画面质量有了巨大进步,动作设计更加流畅自然,精美的画面与独特的风格瞬间抓住了玩家的心。随后,制作团队宣称第三支近三分钟的 PV “均为实机画面录制”,这一举措进一步提升了玩家的期待值,“村里第二个大学生” 的呼声越来越高,玩家们对《明末》的信心空前高涨。

与此同时,《明末》的宣传策略也逐渐从游戏内容本身向多元化发展。发布带有色情暗示意味的女主角裸露穿着截图,这种擦边球式的营销手段虽然引发了部分争议,但不可否认也吸引了大量关注,在网络上掀起了一波讨论热潮。此外,游戏对于历史题材的独特解读,也在玩家社群中引发了广泛的舆论关注,无论是官方的主动引导,还是玩家社群、KOL 的自发行为,都让《明末》在发售前始终保持在话题中心,热度居高不下。在今年 4 月 29 日开启预购后,《明末》更是连续 12 周占据国区 Steam 热销榜榜首,预购成绩斐然,为游戏的发售营造了极其热烈的氛围。

发售后的 “口碑雪崩”

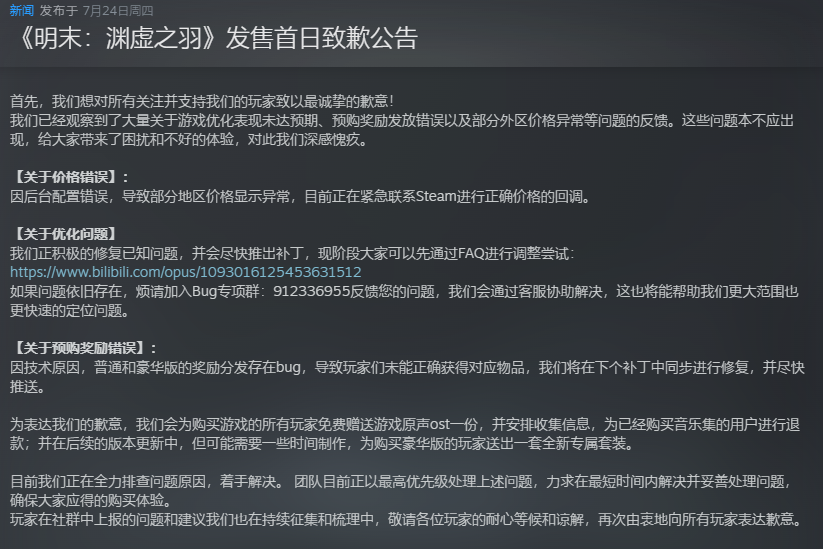

然而,当 7 月 24 日《明末》正式发售,残酷的现实瞬间将玩家们的期待击得粉碎。游戏发售后,差评如潮水般涌来,Steam 好评率在短短数小时内从初期的 37% 断崖式下跌至 19%。

玩家的差评主要集中在以下几个方面。首先是游戏优化问题,堪称灾难性。RTX 4090 这样的顶级显卡在 2K 分辨率仍有卡顿,被玩家戏称为 “新一代显卡杀手”。许多玩家反映,即使是中高端配置的电脑,在游戏过程中也频繁出现卡顿现象,严重影响游戏体验。

其次,预购奖励发放错误,引发了玩家的强烈不满。原本承诺的豪华版奖励出现严重 BUG——标准版也能领取豪华版的奖励,而豪华版只能领取普通的预购奖励。这种对玩家权益的忽视,让玩家们感觉受到了欺骗,严重损害了游戏在玩家心中的形象,自然也就引来了这些玩家的差评。

最让国内玩家难以接受的是,游戏发售当日,Steam 多个外区价格突遭永久下调。乌克兰、越南、泰国、印度等地区售价下调后,原本 “全球最低” 的国区瞬间沦为高价区。这一价格歧视行为,被玩家视为对国内玩家的 “背刺”,极大地伤害了国内玩家的感情,也引发了玩家们要求 “退钱” 的强烈呼声。

此外,游戏本身的内容也未能达到玩家的预期。剧情方面,叙事碎片化严重,对明代背景的诠释不足,让玩家难以理解剧情的发展。游戏难度曲线不平衡,存在突兀的难度飙升,部分 BOSS 战设计缺乏反击窗口,过多的毒潭、偷袭等强制死亡陷阱,让玩家在游戏过程中频繁受挫,挫败感极强。

透支信任的 “捞快钱” 套路

《明末》的溃败,绝非简单的技术失误或运营疏漏,而是一场精心策划的 “捞快钱” 行为。从其营销节奏与产品质量的巨大反差来看,制作团队对游戏的真实水平心知肚明 —— 那些粗糙的建模、卡顿的帧率、混乱的叙事,绝非临发售前才突然浮现的问题,而是贯穿开发周期的顽疾。但他们选择了一条最投机的路径:用几年时间堆砌曝光量,用虚假繁荣掩盖产品缺陷,最终在首发窗口完成 “割韭菜” 式收割。

这种操作模式在互联网产品领域并不新鲜,但在承载着玩家情怀的国产游戏赛道,显得尤为卑劣。2021 年首支 PV 暴露的硬伤,本应成为团队潜心打磨的警钟,却被转化为营销素材 ——“从青涩到成熟” 的成长叙事,本质上是将开发能力的不足包装成 “逆袭剧本”。2024 年实机演示的 “惊艳”,更像是一场视觉魔术:通过固定镜头规避掉动态帧率问题,用精心剪辑的战斗片段掩盖 AI 逻辑的缺陷,甚至不惜用擦边球素材刺激流量,只为在预售期榨干玩家的期待值。

当预购数据突破纪录时,团队或许早已算清了账:只要首发销量达标,后续口碑崩塌、玩家流失都无关痛痒。这种短视逻辑体现在每一个决策细节里:优化问题可以靠补丁拖延,预购奖励出错可以靠公关洗白,国区高价策略更是精准拿捏了 “国产情怀税” 的心理 —— 他们赌的就是国内玩家对国产游戏的宽容度,赌的就是舆论愤怒会随时间冷却。

祭坛上的卑劣 “胜利”

《明末:渊虚之羽》在舆论的祭坛上燃烧时,或许其背后的操盘者正清点着首发销售额的数字,露出得意的笑容。从商业账本上看,它或许 “成功” 了 —— 靠着透支玩家信任、消耗行业情怀,在首发窗口就赚得盆满钵满。这种 “成功”,是踩着玩家的失望与愤怒堆砌而成,是拿整个国产游戏行业的未来做赌注换来的。

它就像一个闯入市场的骗子,用花言巧语骗取了消费者的钱财,转身就消失在人海,留下一堆烂摊子和满心疮痍的受骗者。玩家们带着对国产游戏的憧憬投入其中,收获的却是卡顿的画面、混乱的剧情和被 “背刺” 的寒心;整个行业因为这样的 “成功案例”,可能会让更多投机者效仿,让那些真正潜心创作的团队举步维艰,让玩家对国产游戏的信任再次被消磨。

《明末》的 “胜利” 是卑劣的,它证明了在当下的市场环境中,真的可以靠着过度营销和情怀绑架赚到快钱,但这种 “胜利” 注定是短暂且不光彩的。当玩家的热情被耗尽,当行业的信任被透支,最终留下的只会是一片荒芜。而那些操盘者,也终将被钉在国产游戏发展的耻辱柱上,被永远铭记这份卑劣。

而我们要知道,这个祭坛上的火焰,烧尽的从来不只是一款游戏,《明末》既不是第一款,也不会是最后一个游戏。

尾声

客观而言,若将《明末》置于同等预算规模的游戏当中,它并非一无是处。无论我们把它理解成一个中国式的《只狼》或者《黑暗之魂》,都能看到制作团队在有限条件下的探索痕迹。那些对古蜀文明与克苏鲁元素的融合尝试,也闪现出了些许创意的火花。

但过度营销早已将这些微光彻底吞噬。当团队选择用擦边素材制造噱头,用价格歧视消耗信任时,游戏本身的质量优劣已变得不再重要。玩家讨论的不再是战斗系统的深度,而是 “被割韭菜” 的愤怒;行业反思的不再是创作的得失,而是 “捞快钱” 的警示。这场由营销主导的闹剧,最终让一款本可在中等水准徘徊的作品,沦为了国产游戏信任危机的注脚 —— 这或许是比游戏质量本身更令人唏嘘的结局。