我希望这份清单能为你带来灵感,或是让你了解到一类 “既适合小团队开发,又在 Steam 大受欢迎” 的游戏。建议你体验这些游戏,做好笔记,仔细研究它们的设计逻辑。

在我看来,独立开发者难以在 Steam 崭露头角的核心原因,在于选错了游戏类型。他们耗费数年开发的游戏,虽具备 3A 级别游戏的框架,却因团队规模仅寥寥数人、资源受限,导致游戏内容质量大打折扣,最终难以吸引目标玩家。

那么,哪些游戏能在 Steam 脱颖而出?

比起单一品类,真正在 Steam 畅销的是特定类型的游戏(或称 “元类型”,META GENRE),而每个元类型下又包含数十个子品类。

目前我观察到 Steam 平台主要有三大元类型游戏,以下是我的定义:

“四处探索类” 游戏(Going Around Games)这类游戏的每一段体验,都源自美术师或设计师精心打造的专属内容。我发现,许多初次接触 Steam 的独立开发者,都会优先选择开发此类游戏。但除非你背靠拥有顶尖美术团队(约 300 人规模)的 3A 公司,能打造出 40 小时时长的优质内容,否则这类游戏很难获得成功。

纯多人游戏与多数体育类游戏这类游戏的 “内容” 本质是与其他玩家的对抗,例如CS:GO、绝地求生、DOTA2等。它们是 Steam 销量最高的游戏类型,因为 “玩家互动” 本身就是无限内容的来源。但此类游戏的成功,需要庞大的开发团队持续提供 “服务型更新”,还需投入巨额前期成本以积累足够的玩家基数。对独立开发者而言,开发这类游戏的生存概率极低 —— 好在多数独立开发者都清楚这一点,不会轻易尝试。本文也不展开讨论此类游戏。

创意建造策略模拟类游戏(Crafty Buildy Simulationy Strategy Games)这才是独立开发者真正能找到受众、且在能力与预算范围内可开发的元类型。无论是单人开发还是小团队协作,都有机会凭借这类游戏成功;更重要的是,通过这类游戏,你才有机会存活下来,继续开发下一款作品。这也是我撰写本文的核心目的:为什么不考虑开发此类游戏。

“四处探索类” 游戏的问题何在?

开发 “四处探索类” 游戏的风险极高,务必谨慎。

“四处探索”(Going Around)这一说法,源自游戏评论家安・斯坎特伯里主持的播客《One Life Left》。每当主持人问她 “最新评测的 3A 游戏玩法是什么” 时,她总会回答:“嗯,就是四处探索,然后做 [某个动作]。”

- 《暗黑破坏神 3》被描述为:“亡灵崛起,你需要四处探索并消灭它们。”

- 《到家》(Gone Home)则是:“回到家发现房子空无一人,你只需四处探索。” 一周后,另一位主持人也用 “在房子里四处探索” 描述了这款游戏。

- 《家》(Home)的玩法更是被简化为 “四处探索”。

这种描述或许有些简化,但却道出了核心:这类游戏的内容是设计师逐一设置的 “小型挑战”,玩家需通过不断探索体验这些内容。

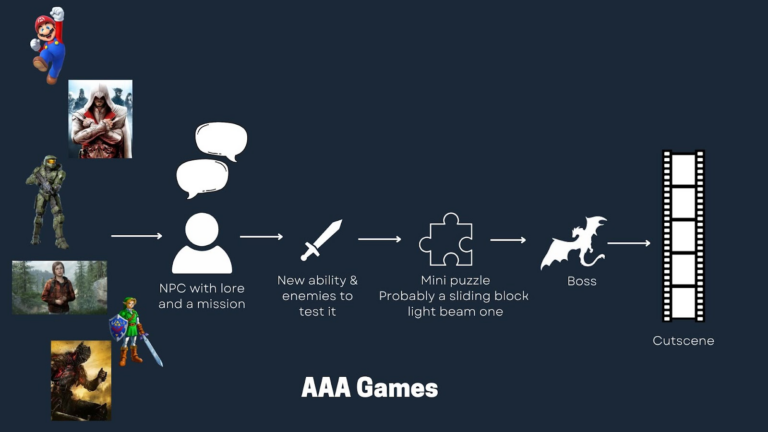

若用图表拆解 “四处探索类” 游戏,其结构大致如下:

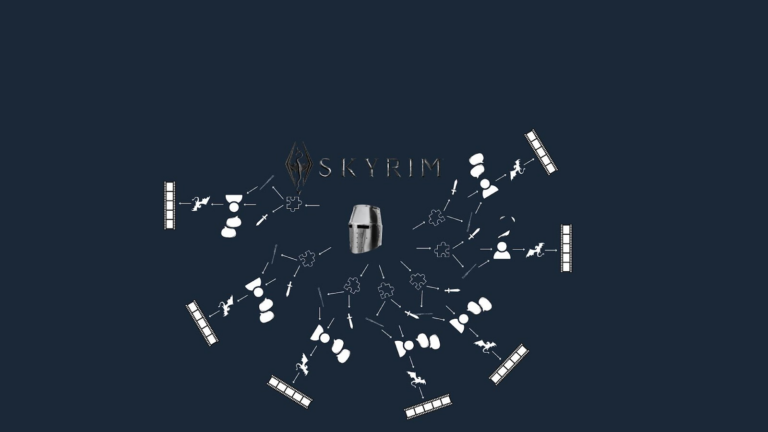

多数以 “英雄” 为主角的 3A 游戏都属于 “四处探索类”,例如《塞尔达传说》(林克)、《马里奥》(马里奥)、《光环》(士官长)、《最后生还者》(艾莉)、《黑暗之魂》(主角)—— 本质上都是 “四处探索” 的玩法。即便有些游戏是 “开放世界”,看似自由度极高,但其核心仍是由一系列 “四处探索类” 内容组成的集合,玩家只是可以自主选择体验顺序(如《上古卷轴 5:天际》)。

我并非否定 “四处探索类” 游戏 —— 我本人也喜欢这类游戏,甚至有些挚爱之作。但问题在于,小团队独立开发者根本无法制作出足够多的内容,以满足该类型玩家的期待。这类玩家早已习惯 3A 游戏的画质水准,且要求游戏时长达到 20-40 小时,绝不会妥协。

以下是我认为属于 “四处探索类” 的典型品类:

- 解谜游戏(Puzzle Games)

- 平台跳跃游戏(2D 与 3D,Platformers)

- 卷轴射击游戏(SHMUPS)

- 步行模拟器(Walking Simulators)

- 非多人第一人称射击游戏(Non-multiplayer FPSs)

- 角色扮演游戏(RPGs)

- 动作角色扮演游戏(类《塞尔达传说》,Action RPGs)

- 类《黑暗之魂》游戏(Souls-likes)

- 点击冒险游戏(Point and Click Adventure Games)

- 视觉小说(Visual Novels)

- 类《银河战士》游戏(Metroidvanias)

- 恐怖游戏(Horror)

独立开发者面临的一大困境是:他们往往因玩 3A 游戏(尤其是任天堂作品)而爱上游戏开发,却未意识到这些 3A 游戏多属于 “四处探索类” 元类型。当小团队试图复刻这类游戏时,成功的概率微乎其微。

当然,清单中的部分品类偶尔也能取得不错的成绩(如第一人称射击、类《银河战士》、类《黑暗之魂》)。恐怖游戏对独立开发者而言更是优势品类 —— 我曾专门写过一篇博客,建议独立开发者尝试开发恐怖游戏。但总体而言,若你选择开发 “四处探索类” 游戏,就必须与 3A 团队的作品直接竞争,难度可想而知。

不过,存在一条 “捷径”:若你开发我所说的 “创意建造策略模拟类游戏”,无需耗费数年制作专属内容,也能为玩家提供足量优质体验,甚至无需达到 3A 级别的画质。

何为 “创意建造策略模拟类游戏”?为何适合独立开发者?

“创意建造策略模拟类游戏” 之所以是 “捷径”,核心在于开发者无需为玩家的每一次互动都设计专属内容。这类游戏能以更低的开发成本,为玩家提供数十小时的游玩时长。

“创意建造策略模拟类游戏”(Crafty Buildy Simulationy Strategy Games)是我对 “Steam 玩家喜爱、小团队可开发” 的游戏类型的统称。

注:在演讲或本文中,我有时会将其简称为 “创意建造类游戏”(Crafty Buildy Games)—— 有时是因为我忘了 “策略”(Strategy)和 “模拟”(Simulation)的顺序,并非将这两个品类排除在外。只是 “创意建造类” 读起来更顺口。

总体而言,“创意建造类游戏” 是基于系统设计的游戏(systems-based),而非基于内容设计(content-based)。这意味着游戏玩法源自不同元素间的互动,而非设计师预先打造的 “关卡”—— 玩家无需 “四处探索” 关卡,而是在 “场景” 中达成特定目标即可。解决目标的方式没有预设答案,玩家可通过任意元素组合实现;有时,连设计师都未曾想到某些解决方案。

用一个简化的城市建造游戏示例,或许能更好地理解这一逻辑:

- 目标:人口达到 100 万,犯罪率低于 5%

- 元素:设计师为玩家提供一系列建筑,每类建筑都有独特属性、优势与劣势,且能与其他建筑产生互动。例如:

- 警察局:降低周边 10 格范围内 25% 的犯罪率;

- 赌场:提升 100% 幸福感,但增加 10% 犯罪率;

- 公寓楼:作为 “犯罪乘数”,因人口增加会受周边环境影响,进一步放大区域犯罪率。

设计师仅要求玩家通过任意建筑组合达成 “100 万人口 + 5% 以下犯罪率” 的目标,而达成目标的策略多种多样:你可以建造特定建筑吸引不同人群,也可以靠大量警察局压制犯罪 —— 没有 “正确” 玩法,玩家只需 “建造” 出自己的解决方案。

这正是 “创意建造类游戏” 的魅力所在:玩家可能花 5 小时尝试一种解决方案,却仍会兴致勃勃地探索其他路径。这类游戏的重玩价值极高。

卡牌构建类游戏(Deck Builders)的成功逻辑也与此类似:每张卡牌都是一个 “玩法元素”,卡组的组合方式多达数千种;目标仅为 “击败 Boss”,而玩家更换卡组的原因,可能是想尝试新策略,也可能是随机抽卡带来的意外 —— 每一套卡组都略有不同,让重玩充满乐趣。

若用数据进一步解释 “元素增加对玩法的影响”:

- 仅 2 个元素(A、B):可产生 2 种独特场景(AB、BA);

- 增加元素 C:场景数增至 6 种(ABC、ACB、BAC、BCA、CAB、CBA);

- 增加元素 D:场景数达 24 种;

- 增加元素 E:场景数飙升至 120 种。

由此可见,基于系统设计的游戏中,玩法会随元素增加呈指数级丰富,玩家的游玩时长也随之大幅延长。

我最早是在 2019 年游戏开发者大会(GDC)上,从杰森・罗勒(Jason Rohrer)的演讲中接触到这一概念。他将这类游戏称为 “无限独特场景生成器”(Infinite Unique Situation Generators),与我的 “创意建造策略模拟类” 本质一致。

内容拓展更具成本效益

对 “四处探索类” 游戏而言,制作内容的时间通常比玩家体验内容的时间更长。我曾开发过一款 puzzle 平台跳跃游戏,为了设计一个 5 分钟就能通关的谜题,整整花了一周时间。

而 “创意建造类游戏” 在独立开发规模下的成本效益极高,内容拓展的 “性价比” 远超前者。例如,只需新增一套卡组和几个 Boss,就能为玩家带来 15 小时的新内容 —— 尽管新增卡组并平衡数值并非易事,但相比 “四处探索类” 游戏的内容制作效率,已是天壤之别。

“创意建造类游戏” 也非常适合 “抢先体验”(Early Access)模式:开发过程中每新增一项内容,玩家都能通过重玩感受变化;而 “四处探索类” 游戏在抢先体验阶段很容易 “内容枯竭”,难以留住玩家。

此外,你还能以较低成本制作 DLC 内容(甚至免费发布)。免费 DLC 不仅能与 Valve 合作,通过 “每日特惠”(Daily Deals)获得曝光,还能吸引曾直播过你游戏的主播再次开播体验 DLC—— 这些曝光又会进一步提升游戏在 Steam 算法中的权重。

“创意建造类游戏” 推荐清单

《纽约时报》专栏作家戴维・哈伊杜曾在评论中指出:“14 岁时的经历,会永远影响你的艺术审美。” 他的核心观点如下:“14 岁是塑造人格的关键时期,尤其对在流行文化环境中成长的人而言。你刚上九年级,直面青春期与成年的压力,努力思考自己想成为怎样的人 —— 此时,你会将当下最具影响力的文化产品视为‘酷’的来源,而‘酷’正是年轻人社交的资本。”

我 14 岁那年,任天堂推出了《超级银河战士》《大金刚国度》《超级马里奥合集》—— 全都是平台跳跃游戏;同年,我在电脑上玩了《神秘岛》和《毁灭战士》,也属于 “四处探索类” 游戏。因此,我最初的开发本能是做一款平台跳跃游戏。我想,许多开发者的 “游戏启蒙” 都是 3A 级别的 “四处探索类” 游戏,因此在开发时也会下意识沿用这种思路。

但艺术创作不应局限于 14 岁的经历。若你和我一样年纪稍长,就会发现如今 Steam 的核心玩家年龄在 25-35 岁之间 —— 他们 14 岁时玩的游戏,与你我的童年截然不同。我希望这份清单能拓宽你的创作边界,改变你对 “游戏设计” 的认知。

我知道,仅凭一篇博客,很难对抗 14 岁时荷尔蒙刻下的文化烙印,但还是恳请你尝试这些游戏,丰富自己的游戏审美 —— 或许你会发现新的喜爱品类。

补充说明:每当我提到《4X 游戏》这类热门品类时,总会有人反驳:“可这类游戏之所以受欢迎,是因为只有大公司能开发,供给有限!” 但这不应成为你的阻碍!要知道,独立游戏的优势正在于 “创新灵活”,而非像 3A 巨头那样臃肿迟缓。聪明的独立开发者会精准提炼游戏设计中的 “趣味核心”,剔除品类中冗余的 “附加内容”,以极低的开发成本,为玩家提供紧凑且满足的体验。建议你从这些小体量游戏中汲取灵感 —— 它们往往拥有最精妙的设计。

1. 开放世界生存建造类(OWSC)

像《侠盗猎车手》(Grand Theft Auto)这样的开放世界游戏,需要庞大团队设计 NPC 交付的任务,开发耗时极长。而开放世界生存建造类游戏的 “创意建造” 核心,在于深度的 “涌现式生态系统” 与丰富的 “资源收集 – 制作” 循环 —— 这意味着你无需设计大量 NPC,就能支撑起游戏体验。

这类游戏有时也被简称为 “生存游戏”(Survivals),代表作包括:

- 《木筏求生》(Raft)

- 《英灵神殿》(Valheim)

- 《星球工匠》(Planet Crafter)

- 《异星探险家》(Astroneer)

- 《深海迷航》(Subnautica)

- 《饥荒》(Don’t Starve)

独立小团队替代方向:

- 卡牌堆叠建造类(Card Stacker Crafters):若你觉得无法达到开放世界生存建造类的品质,且团队规模小,可尝试此类游戏,例如《堆叠大陆》(Stacklands)、《密教模拟器》(Cultist Simulator)、《女巫之手》(WitchHand);

- 岛屿生存建造类(Island World Survival Craft):通过 “岛屿” 或 “传送门” 限制地图范围,打造 “扩张式” 玩法循环,极具成瘾性,例如《浮岛物语》(Forager)、《OUTPATH》。

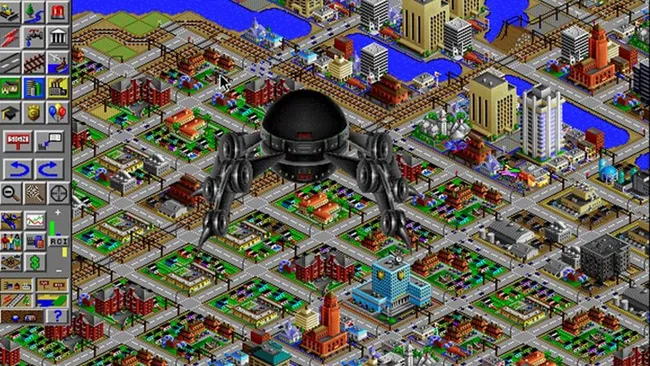

2. 城市建造类(City Builder)

有人会问:“创意建造类游戏会不会过时?” 自 1989 年《模拟城市》(SimCity)问世以来,城市建造类游戏就一直是热门品类 —— 品类的受欢迎程度不会轻易改变。代表作包括:

- 《王国与城堡》(Kingdoms and Castles)

- 《城市:天际线》(City Skylines)

- 《庄园领主》(Manor Lords)

- 《木架世界》(Timberborn)

独立小团队替代方向:

- 轻量化城市建造类,例如《岛民》(Islanders)、《模拟王国》(Simmiland)、《迷雾守卫》(Mistward)、《堡垒:进化》(Bulwark: Evolution)。

3. 基地建造塔防类(Basebuilder Tower Defense)

融合了城市建造与塔防元素的品类:玩家需建造基地,同时抵御一波波入侵的敌人。代表作包括:

- 《 creeper world 系列》(Creeper World Series,含 1-4 代及《Creeper World: Ixe》)

- 《重建帝国》(Rise to Ruins)

- 《亿万僵尸》(They Are Billions)

- 《外交不是选项》(Diplomacy is Not An Option)

- 《从荣耀到黏液》(From Glory To Goo)

- 《 dotAge 》

- 《王座陨落》(Thronefall)

独立小团队替代方向:

- 轻量化基地建造塔防类,例如《点击大陆》(Clickyland)。

4. 太空船建造类(Spaceship Builders)

类似城市建造类,但需管理 “能源”“热量” 等更稀缺的资源,同时还要照料船员、规划航行路线并确保抵达目的地。

补充:Steam 玩家对 “太空船建造” 情有独钟,代表作包括:

- 《星舰设计师》(Cosmoteer)

- 《无人机建造师》(Nimbatus)

- 《戴森球计划》(Dyson Sphere Program,虽不算严格意义上的 “太空船”,但仍值得一试)

- 《太空工程师》(Space Engineers)

- 《太空避风港》(Space Haven)

5. 创意建造平台跳跃类(Crafty Buildy Platformers)

多数 2D 平台跳跃游戏属于 “四处探索类”,但这并非由 “2D 视角” 决定 —— 只要融入 “创意建造” 元素,横版游戏也能大获成功。代表作包括:

- 《泰拉瑞亚》(Terraria)

- 《雨中冒险》(Risk of Rain,初代为 2D 版本)

- 《女巫》(Noita)

- 《王国:两位君主》(Kingdom Two Crowns)

- 《瓦尔哈拉之子》(Sons of Valhalla)

6. 场景建造类(Scene Builders)

最纯粹的 “建造类” 游戏:几乎没有明确目标,核心是 “营造氛围”—— 玩家只需发挥创意,建造视觉上酷炫的场景即可,几乎没有资源限制。

这类游戏非常适合 “美术师多于程序员” 的团队:只需制作大量精美素材,让玩家自由组合即可。代表作包括:

- 《城镇建造者》(Town Scaper)

- 《小小林间空地》(Tiny Glade)

- 《反乌托邦建造》(Dystopika)

- 《夏日小屋》(Summer House)

- 《流动景观》(Flowscape)

7. 房间建造类(Room Builders)

相较于建造整个场景,仅聚焦 “单个房间”:玩家可选择家具、布置格局、更换壁纸,同样以 “营造氛围” 为主,目标感极弱。代表作包括:

- 《灵城:低保真时光》(Spirit City: Lofi Sessions)

- 《装修大师》(Furnish Master)

- 《虚拟小屋》(Virtual Cottage)

- 《布置房间》(MakeRoom)

8. 提取射击 / 库存生存类(Extraction Shooters / Inventory Survival)

核心玩法是 “收集战利品并存活”:玩家需在极具攻击性的敌人包围下,尽可能携带战利品逃生,通常还融合了 “类 Roguelike” 的元玩法。代表作包括:

- 《零 Sievert》(Zero Sievert)

- 《硫磺岛》(Sulfur)

- 《终点:僵尸生存者》(Terminus Zombie Survivors)

- 《僵尸毁灭工程》(Project Zomboid)

9. 类 Roguelike 游戏(Roguelikes)

多数开发者对 “类 Roguelike” 已不陌生 —— 如今它已演变为一种 “元玩法结构”,而非局限于 “地牢探索”。因此,若有人问 “类 Roguelike 还流行吗”,就如同问 “关卡还流行吗”“经验值还流行吗” 一样,答案是显而易见的。

评估 “类 Roguelike” 的可行性时,需聚焦更细分的子品类。这类游戏的核心元玩法包括:随机性(概率)、高风险(可能瞬间失去进度)、随机生成关卡( procedural generation)、“轮回式” 结构(死亡后重新开始)—— 这些元素能为 “短时长多巴胺刺激类游戏” 增加深度。

若用比喻形容:“加入类 Roguelike 元素,就像用醇厚的赤霞珠葡萄酒搭配甜腻的甜甜圈 —— 为简单的‘甜蜜快感’增添了层次感。”

类 Roguelike 子品类:

赌场类 Roguelike(Casino Roguelikes)极致简化的逻辑:将赌场玩法与类 Roguelike 的进度系统结合。游玩时,有时能获得强力装备与增益,让 “轮回” 一帆风顺;有时则一无所获,只能重新开始。这种设计之所以奏效,是因为 “类 Roguelike 的轮回风险” 与 “赌场的博弈属性” 高度契合。代表作包括:《切片骰子》(Slice and Dice)、《小丑牌》(Balatro)、《幸运房东》(Luck be a Landlord)、《地牢与堕落赌徒》(Dungeons & Degenerate Gamblers)。

街机类 Roguelike(Arcade Roguelikes)融合类 Roguelike 元玩法(从 3 个随机强化中选择、死亡重启、分支地图 + 关底 Boss)与 “街机黄金时代” 的快节奏玩法 —— 核心是 “快速操作 + 深度元结构”。代表作包括:《蛇形武装》(SNKRX)、《弹珠骑士》(Peglin)、《弹珠富翁》(Ballionaire)、《新星漂移》(Nova Drift)、《地牢爬行者》(Dungeon Clawler)。

建造类 Roguelike(Buildy Roguelikes)本质是 “城市建造 + 类 Roguelike”,但融合难度极高:玩家喜欢城市建造类游戏,是因为能欣赏自己耗时打造的城市并微调细节;而类 Roguelike 的 “死亡重启” 机制,却像橡皮擦一样抹去所有心血。在所有类 Roguelike 子品类中,这是最难做好的一类。代表作包括:《循环英雄》(Loop Hero,勉强可归为此类)、《逆风停航》(Against the Storm)。

10. 模拟经营类(Management)

类似模拟类游戏(Simulators),但核心是 “模拟经营业务”,而非 “模拟单一职业”(如飞行员)。这类游戏通常为实时操作,重点是 “优化流程” 与 “多任务并行管理”。代表作包括:

- 《游戏开发大亨》(Gamedev Tycoon)

- 《游戏发展国》(Game Dev Story)

- 开罗游戏(Kairosoft)旗下作品

- 《烹饪,上菜,美味!》(Cook, Serve, Delicious!)

- 《熊与早餐》(Bear and Breakfast)

- 《贴纸生意》(Sticky Business)

独立小团队替代方向:

- 轻量化模拟经营类,例如《柠檬蛋糕》(Lemon Cake)、《水豚水疗馆》(Capybara Spa,“舒适蜜蜂游戏”(Cozy Bee Games)旗下所有作品均值得参考)、《南之町》(Minami Lane)。

11. 大亨类(Tycoon)

融合 “模拟经营 + 城市建造”:核心关注点是 “业务的经济层面”,例如购买新设施(如过山车、动物展区)以拓展业务。代表作包括:

- 《过山车大亨》(Rollercoaster Tycoon)

- 《过山车之星 2》(Planet Coaster 2)

- 《动物园之星》(Planet Zoo)

- 《一起建动物园》(Let’s Build a Zoo)

12. 自走棋类(Autobattlers)

简化版即时战略游戏(RTS):仅保留 “组建部队并派往战场” 的核心环节,玩家无需直接操控士兵,只需决定派遣哪些部队参战即可。代表作包括:

- 《矮人:荣耀、死亡与战利品》(Dwarves: Glory, Death and Loot)

- 《背包大战》(Backpack Battles)

- 《战争管道》(Warpips)

13. 自动化类(Automation)

类似即时战略游戏,但核心是 “设施建造”,同时需管理 “资源供应链” 以生产更多设施。代表作包括:

- 《幸福工厂》(Satisfactory)

- 《异星工厂》(Factorio)

- 《形状工厂 2》(shapez 2)

14. 农场与恋爱模拟类(Farming & Relationship Sim)

本质是《牧场物语》(Harvest Moon)类游戏,人气极高,但需精准把握受众与品类核心 —— 仅 “种植作物” 远远不够,这类玩家的要求非常苛刻。代表作包括:

- 《星露谷物语》(Stardew Valley)

- 《迷雾原野》(Fields of Mistria)

- 《蛇之上》(Above Snakes)

- 《帕查的根源》(Roots of Pacha)

15. 殖民地模拟类(Colony Sim)

以 “殖民者福祉” 为核心的基地建造类游戏:玩家需打造庞大基地,建设各类设施以保障殖民者生存。代表作包括:

- 《环世界》(Rim World)

- 《缺氧》(Oxygen Not Included)

- 《矮人要塞》(Dwarf Fortress)

- 《中世纪王朝》(Going Medieval)

- 《克兰福克》(Clanfolk)

独立小团队替代方向:

- 轻量化殖民地模拟类,例如《金字塔》(pyramida)。

16. 职业模拟类(Job Sims)

核心是 “模拟单一职业”,多为蓝领职业。这类游戏对画质要求不高,美术风格常使用 “现成素材”—— 若能打造 “视觉惊艳” 的职业模拟游戏,或将成为品类创新点。建议有美术优势的团队尝试,代表作包括:

- 《房产达人 2》(House Flipper 2)

- 《模拟农场》(Farming Simulator)

- 《神力科莎洗车模拟》(Power Wash Simulator)

- 《汽车修理工模拟》(Car Mechanic Simulator)

- 《犯罪现场清洁工》(Crime Scene Cleaner)

- 《违禁品警察》(Contraband Police)

17. 生物收集类(Creature Collector)

可理解为 “带有 X 元素的宝可梦”:核心是 “设计可爱生物 + 引导玩家收集”。代表作包括:

- 《史莱姆牧场主》(Slime Rancher)

- 《特姆特》(TemTem)

- 《奥布 lets》(Ooblets)

18. 策略类(Strategy)

“兜帽马”(Hooded Horse)工作室旗下所有作品均值得参考,此外还有《骑马与砍杀》(Mount & Blade)。

独立小团队替代方向:

- 轻量化策略类,例如《多福尔曼蒂克》(Dorfromantik);也可参考 “自走棋类”,开发小体量策略游戏。

19. 卡牌构建类(Deckbuilders)

我仍认为这是极具潜力的品类,并未 “饱和”—— 后续我将专门撰写博客探讨。只要跳出《杀戮尖塔》(Slay The Spire)的传统框架,卡牌构建类游戏仍有很大空间。以下是非《杀戮尖塔》风格的代表作:

- 《怪物火车》(Monster Train)

- 《欺诈之地》(Inscryption)

- 《钴核》(Cobalt Core)

- 《幕府对决》(Shogun Showdown)

20. 采矿类(Mining Games)

“采矿” 是极具吸引力的玩法核心,循环逻辑为:下矿收集资源→冒险将资源带回地面(避免死亡)→用资源升级基地 / 装备→解锁更深矿层以获取更稀有资源。

若你擅长制作 2D 平台跳跃游戏,但已意识到 “四处探索类” 游戏销量不佳,不妨尝试采矿类 —— 其玩法循环极具成瘾性。代表作包括:

- 《圆顶守护者》(Dome Keeper)

- 《钻探核心》(Drill Core,融合塔防元素)

- 《超级母亲负载》(Super Motherload)

- 《矿工深处挖掘》(Miner Dig Deep)

- 《墙世界》(Wall World)

子品类:钓鱼类(Fishing Sub Variant)玩法循环与采矿类一致,只是将 “挖矿” 替换为 “钓鱼”—— 本质是 “在水中采矿”。代表作包括:《 dredge 》(Dredge)、《潜水员戴夫》(Dave the Diver)。

21. 沙盒混乱类(Sandbox Mayhem)

类似场景建造类,但更强调 “实时混乱效果”。代表作包括:

- 《全面战争模拟器》(Totally Accurate Battle Simulator)

- 《烟花狂热》(Fireworks Mania)

- 《盖瑞模组》(Gary’s Mod)

- 《围攻》(Besiege)

22. 放置类(Idle)

代表作包括:《拉斯特的退休生活》(Rusty’s Retirement)、《微型文明》(Microcivilization)、《 Chillquarium 》。

23. 养成类(Princess Maker)

核心是 “培养单个角色”,若想在游戏中加入更多叙事元素,这类玩法是绝佳选择。代表作包括:《中国式家长》(Chinese Parents)、《少年外星殖民者》(I was a Teenage Exocolonist)。

24. 叙事型创意建造类(Narrative Crafty Buildy)

许多开发者热爱叙事,希望通过游戏讲述故事 —— 而创意建造类游戏完全可以承载叙事,且 “在建造玩法中融入叙事” 正是品类创新的重要方向。代表作包括:《我们收获阴影》(We Harvest Shadows)、《少年外星殖民者》(I was a Teenage Exocolonist)、《Qud 洞穴》(Caves of Qud)。

需谨慎尝试的 “创意建造类” 游戏

多数过去流行的游戏类型至今仍受欢迎,但以下几类需谨慎选择:

1. 塔防类(Tower Defense)

塔防是最早成为主流的 “创意建造类” 游戏之一,但如今同类作品过多,若想脱颖而出,需融入更多基地建造元素 —— 目前成功的塔防游戏基本都是 “城市建造 + 塔防” 的融合形态。

2. 类《杀戮尖塔》卡牌构建类(Slay the Spire-like Deckbuilders)

《杀戮尖塔》是优秀的 “创意建造类” 游戏,卡牌构建类本身也适合独立开发者,但直接复刻《杀戮尖塔》的结构风险极高。若你的游戏仍是 “左侧英雄、右侧敌人、中间卡组 + 弧形箭头指向目标” 的设计,将很难在饱和市场中立足。

3. 即时战略类(RTS)

即时战略类游戏确实属于 “创意建造类”,且曾长期流行,但近年来受多重因素影响,热度有所下降:

- 即时战略的核心魅力之一是 “PvP 竞技”,但独立开发者难以积累足够的玩家基数,支撑随机匹配对战;

- 《DOTA2》《英雄联盟》等 “类即时战略” MOBA 游戏已垄断市场,挤压了传统即时战略类游戏的生存空间;

- 传统即时战略游戏需要极高的操作精度与专注力,而多数主播更偏爱 “节奏舒缓的回合制策略游戏” 或 “可随时暂停与观众互动的游戏”,导致即时战略类游戏难以获得直播曝光。

目前,即时战略类游戏已逐渐分化为更细分的品类:喜欢 “基地建造” 的玩家转向《异星工厂》等自动化类游戏;喜欢 “组建部队与微操” 的玩家转向自走棋类游戏。

因此,若你真心热爱即时战略类游戏,建议选择自己最感兴趣的细分方向(基地建造、资源收集、自动化、自走棋),开发对应的子品类游戏。

4. 类《吸血鬼幸存者》游戏(Vampire Survivors-likes)

《吸血鬼幸存者》曾风靡一时,我在之前的博客中曾预测 “这类游戏热度会快速消退”。如今,虽有《深岩银河:幸存者》(Deep Rock Galactic Survivors)等作品仍有不错表现,但对首次开发此类游戏的开发者而言,“跟风模仿” 已难获成功 —— 目前需靠更出色的画质才能吸引玩家。

警惕 “伪建造类” 游戏:实则为解谜游戏

我近期发现部分游戏看似 “创意建造类”(玩法是放置建筑并观察世界反馈),实则限制极多:有明确关卡、固定解法,甚至设计师早已预设好 “通关路径”。

这类 “伪建造类” 游戏,类似报纸上的 “国际象棋谜题”—— 两者虽使用相同的棋子与规则,但 “国际象棋谜题” 只有一个预设解法,且通常只有一种通关路径。

对 Steam 玩家而言,“解谜型创意建造类” 游戏过于束缚:他们期待 “按自己的方式解决挑战”,或 “无需完成目标,仅建造酷炫城镇并观察其发展”。

最后

这类游戏品类丰富、形式多样。即便你成长于 “四处探索类” 游戏的环境,内心偏爱这类玩法,也一定能在 “创意建造类” 中找到感兴趣的方向。

我希望你能存活下来,继续制作更多优秀的游戏。

原文:What are Crafty Buildy Strategy Simulation Games? – How To Market A Game