“为什么全球玩家公认‘初代 Game Boy 音质最绝’?为什么《俄罗斯方块》主题曲曾有个‘消失的初版’?答案藏在这位任天堂传奇作曲家的技术独白里 —— 他不仅写了《银河战士》《马力欧医生》的配乐,更是定义了整个 8 位机时代声音的‘芯片音乐之父’。”

虽然大多数人会将任天堂音乐与近藤浩治关联起来 —— 毕竟他创作了《马力欧》和《塞尔达传说》系列的配乐,但对我而言,田中宏和才是更重要的存在,因为几乎其他所有经典任天堂作品的音乐都出自他手。

田中宏和是电子游戏音乐界的标杆人物,1980 年至 1999 年期间任职于任天堂。他的职业生涯始于为任天堂早期街机创作音效,作品包括《太空火鸟》《雷达范围》《直升机火力》,以及后来家喻户晓的《大金刚》。

图:大金刚

随着任天堂将重心转向家用主机,田中成为公司最具代表性的作曲家之一,为《银河战士》《光之神话》《超级马力欧大陆》《气球大战》《马力欧医生》以及 Game Boy 版《俄罗斯方块》等经典游戏创作了配乐。

但田中不仅是作曲家,还参与了软件与硬件开发。他助力打造了红白机和 Game Boy 的音频硬件,尤其在后者上的工作,让他被部分人誉为 “芯片音乐之父”。

本质上,当你想起 “复古” 电子游戏音乐,脑海中浮现 NES 或 Game Boy 的标志性音色时 —— 即便你想到的是他未直接参与的作品,比如《最终幻想》《洛克人》的原声,或是现代乐队如 Anamanaguchi 的芯片音乐 —— 田中的硬件研发工作,都在很大程度上决定了这些音乐的最终听感。

作为从 NES 时代起就拥有每一款任天堂主机的玩家,我从小就深深喜爱他的音乐。我至今清晰记得童年时《光神话》标题画面的主题曲,因此,今年早些时候能在京都 BitSummit 游戏展上与这位作曲家面对面交流,我感到无比荣幸。

图:光神话。3DS曾有一个重制版,质量非常高。

“当你想起‘复古’电子游戏音乐,脑海中浮现 NES 或 Game Boy 的音色时,田中的硬件研发工作,在很大程度上决定了这些音乐的最终听感。”

淡出游戏配乐 25 年:成就的核心是 “被喜爱”

令人意外的是,田中上一次完整创作游戏原声已是 20 多年前 ——2001 年,他为 Game Boy Color 游戏《Chee-Chai Alien》创作配乐,同时还担任了该游戏的设计。当时他已入职宝可梦联合母公司 Creatures 株式会社,并最终成为该公司社长。而他离开任天堂、加入 Creatures 的契机,是 1999 年任天堂对他为日本《宝可梦》动画创作音乐表示不满。

尽管田中此后仍在创作个人音乐,但我一直好奇:为何他近 25 年都未再完整创作过游戏原声?我向他提问,是否因为如今制作游戏音乐 “更简单”—— 无需像 8 位、16 位时代那样逐音逐器编程,只需直接导入音频即可。

“若论创作是否有‘成就感’,那答案在于你为游戏创作的原声、音乐或音效能否获得人们的喜爱,” 他回答道,“当作品受欢迎、你明确知道人们喜欢它时,这才是真正的成就感所在。”

他补充道:“作为游戏音乐作曲家,其实有很多事是外人不知道的。过去制作游戏音乐,不只是写曲子,还得负责所有音效。你脑子里不仅要想着‘我要做音乐’,还要兼顾‘我要做音效、要把所有内容编程植入游戏’。”

“还有一个不为人知的点:当你同时负责游戏的全部音乐和音效时,必须反复调试它们的平衡 —— 比如各自的音量大小,以及叠加播放时的听感。对我来说,这个过程特别有趣,完成后也特别有成就感。”

跨领域经验:避免开发团队矛盾的关键

田中不仅参与编程和硬件设计,后期在 Creatures 还负责项目制作。这让我想起《任天堂明星大乱斗》制作人樱井政博近期的观点:如今很难找到具备多领域技能的游戏总监,因为开发者往往只因单一专长被聘用。我询问田中是否认同这一说法。

“要给出一个通用答案其实很难,” 他回应道,“有些人即便没有跨领域经验,也能在自己的专业领域做到顶尖;但有些人或许能从多元经验中获益。每个人的情况不同,所以很难一概而论。”

“不过有一点可以肯定:如果你在游戏开发过程中接触过多种不同工作,就能更真切地理解 —— 参与开发的人是怎么思考、怎么感受的。这种理解能帮助避免开发团队内部的矛盾和摩擦。”

“游戏开发中,团队成员常会因设计或创意决策产生分歧。如果你有过类似经历、能换位思考,就能及时化解这些分歧,避免矛盾升级。”

一场关于 “音质差异” 的误解与澄清

1986 年任天堂在日本推出红白机磁碟系统时,为该硬件设计了多项升级,其中就包括音质提升 —— 磁碟系统额外增加了一个音频通道,能实现红白机本体无法支持的多乐器音效。

《塞尔达传说》《塞尔达传说 2》《光之神话》《银河战士》等游戏均先在红白机磁碟系统首发,之后才移植到红白机 / NES。由于普通主机无法还原磁碟系统的原声,音乐不得不进行 “降级” 处理。这也是任天堂音乐应用中,部分老游戏会同时收录 NES 版和红白机磁碟系统版原声的原因。

图:FC磁碟机

YouTube 上有一段对比视频能直观展示差异:听听 NES 版《银河战士》主题曲与红白机磁碟系统版(即最初创作的版本)的区别,你就会明白。

我向田中提问:明知部分玩家(尤其是从未接触过磁碟系统的西方 NES 玩家)听不到原版音乐,却不得不做出这样的妥协,他当时是什么感受?

他最初的回答有些令人困惑,但回看访谈录音后,我找到了原因:由于翻译不熟悉磁碟系统,误将 “NES 与红白机磁碟系统的音质差异” 问成了 “NES 与红白机的音质差异”。

对于这两个平台的大多数游戏来说,音乐其实并无区别,因此田中的困惑也在情理之中。但这场 “美丽的误会”,却让他给出了一段远超我预期的技术向回答。

“日本是一个湿度极高的国家,但有时空气又会非常干燥。空气湿度会影响声音的传播和听觉感受,这会让同样的声音产生不同的听感。”

“我不清楚红白机和 NES 在音质上的具体差异,但从某种程度来说,它们播放的是同一首曲子,只是由于多种原因,听感会有所不同。”

“其中一个原因是各国使用的电压不同。日本是 100 伏,美国是 120 伏左右,这种差异会对音质产生细微影响。”

“音频发烧友圈子里有个说法:有些人会特意购买特定功放,并调整电压以匹配不同国家的标准,只为还原特定音质 —— 比如他们可能只喜欢美国电压下的声音。”

“这是影响听感的因素之一。另一个因素是日本的高湿度环境:空气湿度会改变声音的传播方式,进而影响听觉感受。所以即便声音本身相同,听起来也会不一样。”

正当我还在消化 “日本的酷暑会让《打鸭子》里狗的笑声音调与我听到的略有不同” 这一信息时,田中补充道:“最后一点,《塞尔达传说》和《银河战士》在红白机磁碟系统上的音频系统,与美国 NES 版本不同,这可能也是音质差异的原因之一。”

“对!” 我立刻回应,“我就是想问这个!因为我们没有磁碟系统,我玩的 NES 版《光之神话》《银河战士》,音乐都和原版不一样。”

“没错,” 田中说,“因为磁碟系统有额外的音频通道,所以我们必须移除部分原有音效,为非磁碟系统版本(包括 NES)重新制作音效。当时这个过程很痛苦。”

《俄罗斯方块》配乐:不是 “偏爱”,而是 “平衡”

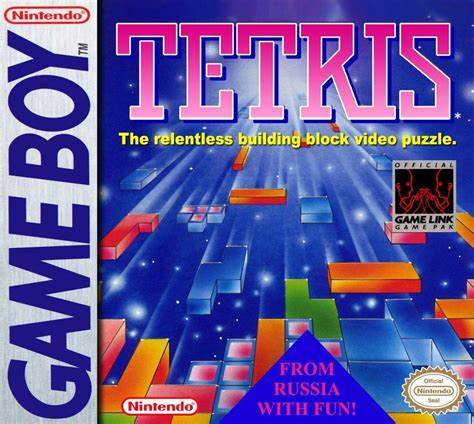

终于聊到了我一直想问的另一个问题:田中负责创作了 Game Boy 版《俄罗斯方块》的配乐 —— 这是史上最具标志性的游戏原声之一。该游戏共有三首主题曲,其中 A-Type(如今多数人联想到《俄罗斯方块》时会想起的旋律)改编自俄罗斯民谣《Korobeiniki》,C-Type 改编自巴赫的古典作品,只有节奏明快的 B-Type 是田中原创。我问他,这是否让 B-Type 成为了他最偏爱的一首。

图:Gameboy版本的俄罗斯方块

“与其说哪首是我的最爱,不如说…… 创作时,我脑海里一直想着苹果 Macintosh 版《俄罗斯方块》的原版音乐,” 他解释道,“所以对我而言,这个过程更像是‘本地化’—— 把原有音乐带入新的载体,同时吸收原版精髓,再输出新的内容。”

“当然,我们有那首俄罗斯民谣(A-Type),也有古典音乐改编版(C-Type),还有巴洛克风格的元素。我想把这些都融合进去,为 B-Type 创作一首全新的曲子。”

“其实我并非因为偏爱某首曲子才这么做,而是觉得每首曲子都有自己的亮点,但一直听同一首肯定会腻。所以我想设计一种方式,让玩家能在不同声音之间切换,获得新鲜感。”

“另外,《俄罗斯方块》配乐完成前,我们给(《俄罗斯方块》创始人)阿列克谢・帕基特诺夫寄了一台装有配乐的 Game Boy,问他‘你觉得怎么样?可以吗?’,他给出了肯定的答复。”

一个鲜为人知的事实是:最初发行的约 2.5 万份《俄罗斯方块》中,A-Type 主题曲与现在完全不同,后来才替换成了如今大家熟知的版本。遗憾的是,由于此事已过去 35 年,田中无法明确回忆起更换的原因。

“确实有这回事,” 他说,“我记不太清当时为什么要换了。时间太久了,但我觉得应该不是因为需要修复什么问题,只是出于某种原因做了调整。”

《马力欧医生》与披头士:并非刻意模仿,而是 “共同影响”

接下来是我最紧张的一个问题:我包里装着红白机版《马力欧医生》,它的原声是我最爱的游戏音乐之一,但它的主题曲《Fever》总让我想起披头士的《Lady Madonna》。

16 年前,我还在《任天堂官方杂志》工作时,曾制作过一段视频,指出了两者的相似之处。

对音乐家而言,被问 “是否受他人作品影响” 可能不是最悦耳的问题,但田中此前在访谈中提到,他年轻时曾加入过披头士翻唱乐队,从未回避过披头士对自己的影响。因此,我还是问他:《马力欧医生》的主题曲是否 “受《Lady Madonna》启发”。

一阵漫长的沉默后,田中露出惊讶的表情,接着笑了:“哦,确实有点像!” 他还哼唱起来 ——“dada, dada, dadada”—— 然后笑着说:“不,不是的,这只是巧合。我绝对没有刻意去模仿《Lady Madonna》!”

图:马里奥医生

“但你想想,披头士深受美国黑人音乐的影响,比如布鲁斯和福音音乐。他们在某种程度上是在模仿这种风格,而我则是在自己的音乐中展现了同样的音乐影响 —— 比如三和弦进行、布鲁斯摇滚风格。不过经你这么一说,我觉得两者确实有点像,是吧?”

他又思考了一会儿:“我觉得每个艺术家都会遇到这种情况 —— 如果你把任何一位艺术家的作品和其他作品对比,总能找到相似之处。现在也有很多网站在做这类对比。”

“这种情况可能会有点尴尬,但从本质上来说,我们都在受影响。我们成长过程中听的音乐都差不多,所以创作的起点和基础是相似的,难免会有重合的时候,对吧?不过这么多年来,从来没人跟我提过《Lady Madonna》!几十年后听到这个说法,我才觉得‘哦,确实有点像’。”

事实上,田中告诉我,《马力欧医生》发行后不久,他还遇到过相反的情况。

“我记得《马力欧医生》推出后没多久,日本有首新歌也和我的主题曲很像,” 他回忆道,“有一天任天堂给我打电话说‘喂,有首歌和你的曲子特别像’。”

“我问‘真的吗?怎么像?’,他们就哼了起来 ——‘da-da, da-da, da-da-da’。我说‘哦,确实挺像的。算了,就这样吧’。这种事偶尔会发生。我没法解释《Lady Madonna》的巧合,但那段旋律其实是钢琴左手弹低音时很常见的音阶或乐句,在音乐里很普遍。”

听到《超级马力欧大陆》混音登榜:“太酷了”

我最爱的音乐之一,是《超级马力欧大陆》的结尾字幕主题曲,但我想问的是游戏的主旋律 —— 尤其是 Ambassadors of Funk 制作的嘻哈混音版,这首歌曾登上英国排行榜第 8 位,是我 “guilty pleasure”(私下喜欢却不好意思承认的作品)之一。此外,他创作的《俄罗斯方块》主题曲还有一个舞曲混音版,曾排名第 6 位,而鲜少有人知道,这个版本其实是安德鲁・劳埃德・韦伯制作的。

“我知道这件事的时候超级开心,” 田中笑着说,“我记得当时制作混音的是一群大学生。任天堂给我打电话说‘我们授权了一个混音版,现在排到排行榜第 8 位了’,我当时就觉得‘太酷了’。”

“那位制作人后来还来过日本,去任天堂拜访了我,我们见了面。”

回归游戏界:“只要有人邀请,我就愿意做”

那么田中现在的音乐创作计划呢?近年来他一直在制作个人专辑,除了《任天堂明星大乱斗》新作推出时偶尔参与嘉宾编曲外,自 2001 年那部 Game Boy Color 作品后,他几乎没再涉足游戏音乐。

我提到他同时代的其他知名作曲家 —— 比如《怒之铁拳》的作曲家古代祐三,至今仍在创作游戏音乐 —— 并问田中是否已转向其他领域,不再对游戏原声感兴趣。

图:怒之铁拳

“其实只要有人来找我,说‘要不要为游戏做音乐’,我肯定会答应,‘听起来很有趣’,” 田中回答道。

巧合的是,他还提到了我收到访谈确认时正在玩的一款游戏:“有个叫 17-Bit 的工作室正在开发一款叫《Awaysis》的游戏,制作人是杰克・卡兹达尔(前世嘉美术设计师),我已经为这款游戏写了一首曲子。不过我不是唯一的作曲家,还有其他几位音乐人参与,但我确实创作了其中一首。”

我追问,这是否会成为他未来的方向 —— 像《最终幻想》系列作曲家植松伸夫那样,不再负责完整原声,只偶尔创作单首曲子?

“其实我之前说的不够准确,” 他纠正道,“我为《Awaysis》写的不只是一首,而是负责了游戏 70%-80% 的配乐。我 20 多岁到 40 岁左右,一直在做游戏音乐;之后的 20 年几乎没再碰过,所以现在算是慢慢回归。”

“去年我还为《街头霸王 6》写了一首曲子。不过对我来说,作为作曲家,我最擅长的是先确定游戏的‘主题色’—— 也就是定义游戏的核心基调,然后围绕这个基调设计完整的原声,打造一套完整的听觉体验。”

“所以只要有人来找我,说‘能不能做这个’,我肯定会说‘愿意,我很乐意’。”

开发者们,你们听到了:田中宏和正在等待你们的邀请。

我们的访谈时间快到了,但田中还意犹未尽,继续和我聊起 “不同玩家听到的游戏音质为何会有细微差异”。如果说之前讨论电压已经够深入,接下来的内容更是堪称 “技术深挖”。

“再补充一点之前聊到的话题:其实影响音质的不只是音乐本身,还有芯片的工作方式、产品的制作工艺 —— 比如电流、电源插座的细微差异,都会导致声音波动,进而对高低音产生特定影响,” 他开始解释,“另外,日本、美国和其他国家生产的主机,硬件设计略有不同,所以系统运行时产生的‘机械噪音’,也会融入音频输出,带来独特的听感。也就是说,主机硬件的振动方式不同,也会改变声音的最终效果。”

“还有个很有意思的点:很多人都说,初代 Game Boy 的音质是所有版本中最好的。原因是我们当时花了很多心思调试‘机械噪音’,还对功放做了微调,这些都帮助提升了音质。”

田中继续说道:“我们不只是通过调试来减少噪音,更重要的是,当时的机械噪音量刚好能与音乐产生共鸣,达到一种平衡 —— 所以大家才会觉得初代 Game Boy 音质最佳。”

“这些细微差异都不直接涉及声音的创作本身,而是围绕声音的各种外部因素,但它们都会影响最终听感。最后再提一点:芯片的焊接工艺、焊接材料的成分比例,在日本和其他国家(尤其是美国)也不同。”

“据说美国焊接材料中有些成分在日本是禁用的,而音频发烧友们会说‘日本不让用的那些材料,偏偏能让音质更好’。所以他们会去淘老旧的美国音频设备,就因为里面有这些现在可能已被禁用的材料,然后说‘没错,这音质就是好’。”

我其实还想再聊很久,但我们都有其他行程,只能结束访谈。最后,我请田中在我的《马力欧医生》游戏卡带上签名。

“您希望田中先生签在哪里?” 翻译问道。

“他觉得哪里合适就签哪里,” 我回答,“毕竟这是他的作品。”