很多玩家可能还记得《战斗厨师旅团》—— 一款将烹饪与战斗结合的创意作品。如今,令人意外的是,团队没有乘胜追击推出续作,反而交出了风格迥异的新作《Battle Suit Aces》:科幻题材、卡牌玩法,还带着浓浓的日式机甲情怀。这款 “不走寻常路” 的游戏背后,藏着怎样的开发抉择与故事?我们对话了团队核心汤姆・伊斯特曼(Tom Eastman)与埃里克・黄(Eric Huang),揭开它的诞生密码。

妙游社:你的团队之前的作品《战斗厨师旅团》(Battle Chef Brigade)在当时广受众多玩家好评。开发团队为何决定打造《Battle Suit Aces》这样一款风格迥异的游戏,而非借助前作的口碑与人气推出续作或同类产品?在项目立项或开发过程中,是否有团队成员对这一决定提出过质疑?如果有,最终是如何解决的?

汤姆:让我们放弃《战斗厨师旅团》相关开发的最大因素,一是发行商即将倒闭,二是我们完成前作后已精疲力竭。作为一个三人核心团队,我们当时确实承担了远超能力范围的任务!这两点都促使我们转向完全不同的方向,比如科幻题材,以及对美术资源需求更低的类型 —— 比如卡牌游戏,至少我们当时是这么认为的!

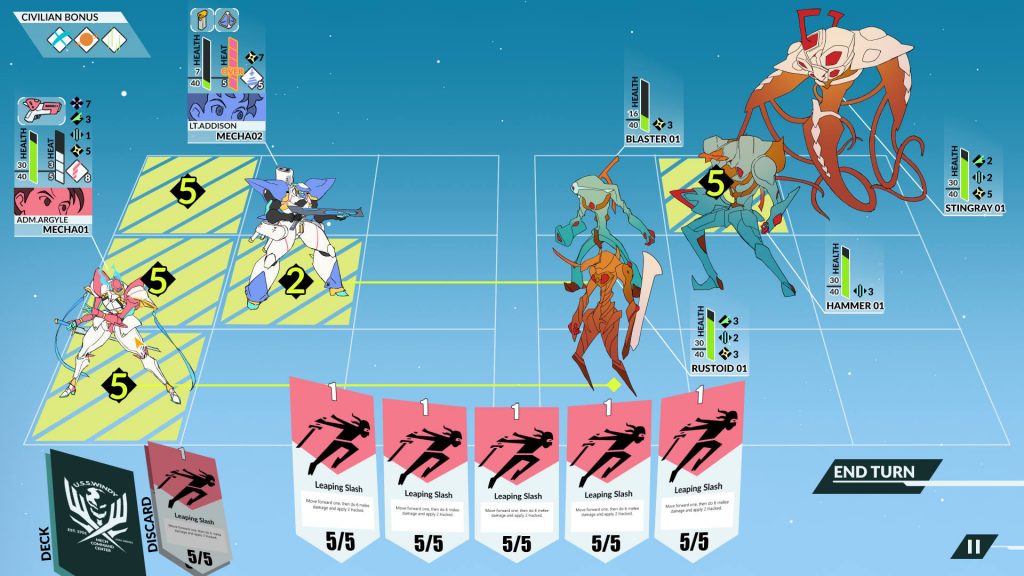

图:《Battle Suit Aces》迭代中的一个原型

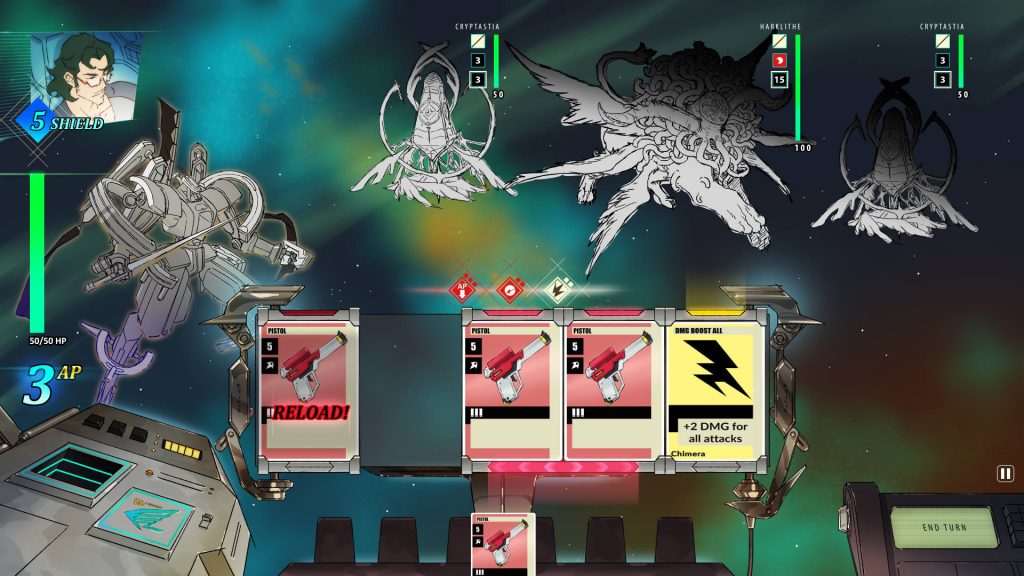

妙游社:这款游戏的叙事风格极具日式特点,结合机甲、队员间的羁绊以及外星敌人等元素,让我联想到 20 世纪的日本机器人动画。这些动画是否是游戏部分设定的重要参考?

汤姆:当然是!《Battle Suit Aces》的视觉灵感与世界观融合了《高达》《天元突破》《交响诗篇》《星际牛仔》等多部动画的元素。叙事方面,我们尤其借鉴了《星际迷航》《星际之门》《萤火虫》等优秀的群像科幻剧集。我们喜欢通过丰满的角色让一个世界变得鲜活。

图:《Battle Suit Aces》机甲设计稿

妙游社:我注意到许多开发者,尤其是独立游戏开发者,仍然愿意在叙事上投入大量精力。但不少开发者在叙事打磨过程中会遇到问题 —— 比如设计方案难以落地、故事架构过于宏大超出预算,或是制作过程中剧情逐渐变得平庸乏味。《Battle Suit Aces》的故事与叙事设计是如何推进的?有哪些经验可以分享给其他开发者?

汤姆:我们确实遇到了所有这些问题,但幸运的是,凭借叙事设计师 M.E. 福斯蒂(M.E. Fausti)和导演埃里克・黄的专业能力与辛勤付出,我们成功克服了它们。在剧情开发初期,当我们把故事拆分成不同类型的章节时,砍掉了一半的任务。不过现在看来,我们或许应该砍掉更多!当时很难预见并把控章节数量带来的后续影响 —— 每个场景都需要角色、动作和背景插画,还要录制对话、设计贴合剧情的卡牌对战,甚至所有卡牌都需要定制!从一开始就规划好这些依赖关系至关重要。

图:《Battle Suit Aces》角色设计稿

妙游社:经过一系列教程关卡后,我很快发现游戏的核心玩法 —— 尤其是卡牌对战 —— 与同类游戏有很大区别。《机甲王牌》节奏更快,且极度强调进攻。开发团队是如何设计并迭代这一玩法的?从原型到最终定稿,经历了多少个版本,耗时多久?

汤姆:《Battle Suit Aces》最初其实是一款六边形网格战术游戏,所以我们做了大量原型测试!我们一直希望打造一个简洁的系统,但花了很长时间才确定能量机制、选牌规则以及卡牌的实际意义。有一段时间,卡牌设定为少数机甲的专属武器,后来我们意识到每张卡牌都可以代表一名驾驶机甲的飞行员 —— 这是一个重大突破。围绕角色构建游戏的思路,我们觉得非常契合。对十几种不同的卡牌系统进行原型开发和玩法测试,大概花了一年时间!

图:《Battle Suit Aces》迭代中的一个原型

妙游社:游戏中不同阵营的卡牌玩法风格截然不同 —— 有的侧重移动,有的则强调护盾。这些阵营的差异化玩法设计是如何形成的?团队如何判断一种玩法风格或某张特定卡牌是否适合纳入最终游戏?

汤姆:我们希望每个阵营的卡牌内部以及不同阵营之间都能形成卡牌组合技。对于试玩版,我们认为先向玩家介绍偏向进攻的 “猎人” 和擅长提供护甲的 “机甲锻造团”,能让玩法最清晰易懂。为了获取更多灵感,我们在表格中收集了数百个卡牌概念,并不定期回顾筛选,挑选新的技能和增益效果进行开发。很多时候,我们实际上是因为某个敌方首领卡牌需要新机制才开发相关系统,之后再将其合理应用到玩家卡牌中。在开发后期的几个月里,我们进行了大量测试和精细调整,确保各阵营的卡牌(及其道具)风格统一。制作单人游戏的一个很大优势是,平衡性并非首要目标 —— 在游戏后期三分之一阶段能发挥巨大效果的巧妙多卡牌组合,通常是最理想的设计!

图:《Battle Suit Aces》迭代中的一个原型

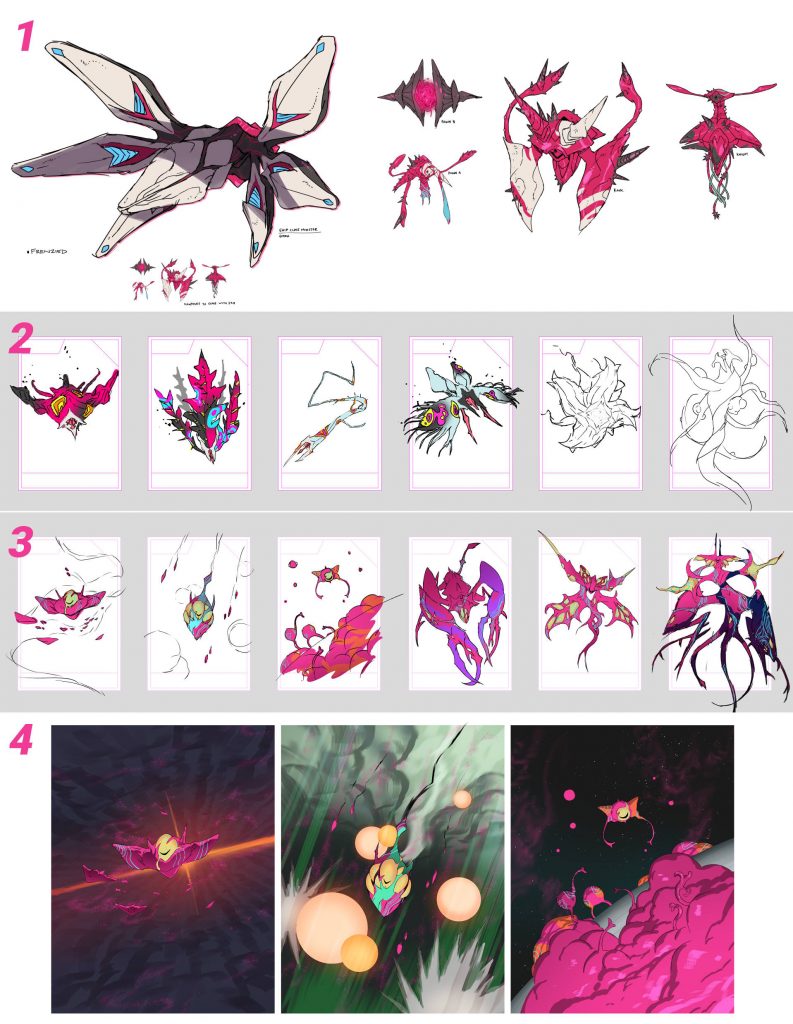

妙游社:游戏包含大量美术资源,我特别好奇:游戏中独特的机甲和外星敌人是如何设计的?能否展示从最初概念到最终游戏内资源的完整流程?

埃里克・黄:所有卡牌插画主要由我、艺术家貌苏塔(Maung Thuta)和基利安(Killian Ng)共同完成。首先由我为机甲和怪物的整体美学风格奠定基础,完成了多张卡牌插画从草图到最终精修的全过程。当我做出几个示例并搭建好制作流程后,合作者们就可以开始投入工作了。貌苏塔负责了游戏中几乎所有的怪物设计,还参与了多个阵营的机甲创作。对于游戏中的主要外星威胁 “狂化体(Frenzied)”,我先独自完成了多轮概念迭代,确定方向后,基利安就可以自由发挥,设计出一整支庞大的 “狂化体” 军队。由于时间有限而需要制作的资源量巨大,除了少数例外和早期开发探索阶段的作品,大多数最终的游戏内设计都是一次成型。首先,因为这是一款采用静态图片的 2D 游戏,我们希望能尽情发挥创造力,所以绘制自己觉得酷炫的内容是一件很享受的事。当然,我们向许多伴随我们成长的优秀机甲动画致敬,但我们并非单纯模仿,即便起点是大家熟悉的元素,也始终努力融入新颖独特的创意视角。在短时间内,我们通过整体造型和机甲主题,确保每个阵营都具有鲜明的辨识度,同时兼顾各阵营的战斗技能特点。

图:《Battle Suit Aces》外星敌人的设计稿

妙游社:这是我会向每个开发团队提出的问题:《Battle Suit Aces》开发团队如何看待如今的生成式人工智能?它给游戏开发团队带来的益处更多,还是弊端更多?

汤姆:对我们而言,创作的乐趣在于灵感迸发、反复打磨和手工精修的艰辛过程。将这一过程的部分环节交给机器,是令人遗憾的,最终成品也必然会失去灵魂。我们深知拼尽全力突破自身能力极限的艰难,但这正是值得迎接的挑战。同样,组建团队共同攻克难关虽然不易,但最终的回报也十分丰厚。用生成式 AI 替代团队成员,会让开发过程和游戏本身都变得缺乏趣味和吸引力。

图:《Battle Suit Aces》两台主角机的设计稿

妙游社:最后,你有什么想对中国玩家和开发者说的吗?

汤姆:非常感谢所有中国玩家!埃里克的文化背景在两款游戏中都有所体现,我们对大家的反馈感到无比欣慰。对于中国开发者,我只想说请继续加油!我们看到越来越多的中国游戏在西方市场崭露头角,更多新的创意和风格进入行业,这是一件非常棒的事。