《汪达与巨像》是索尼电脑娱乐(现索尼互动娱乐)于 2005 年 10 月 18 日在北美、2005 年 10 月 27 日在日本推出的 PlayStation 2 平台游戏软件,堪称具有划时代意义的经典之作。

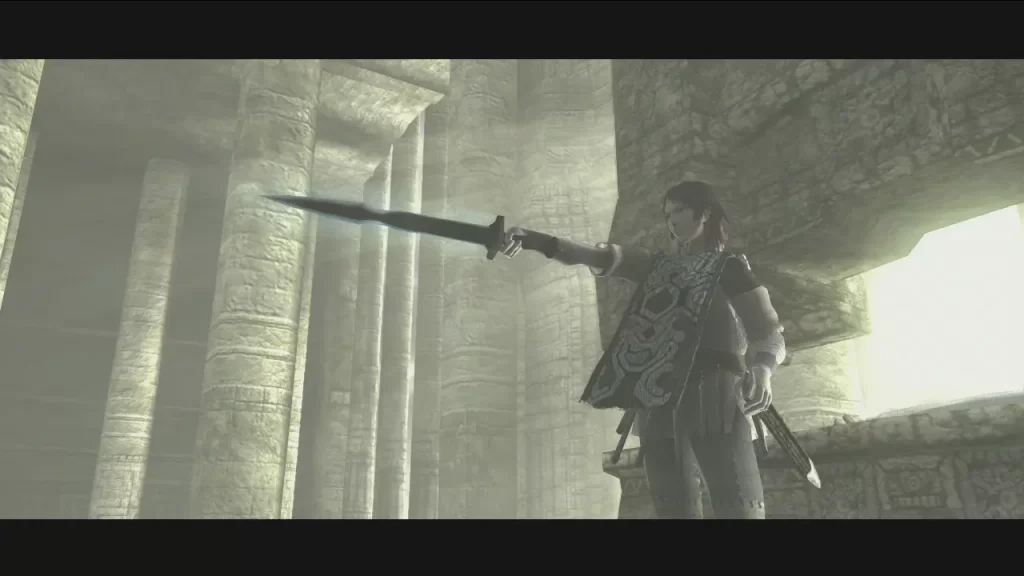

该作的制作人上田文人,其操刀的作品不仅有《汪达与巨像》,还有《ICO》《食人的大鹫》,每一部都拥有能牢牢吸引玩家心神、令人无法释怀的独特魅力。游戏中包含堪称 “创新” 的 “抓取”“攀爬” 等依赖体力的操作系统;玩家需与体型堪比高楼的 “巨像” 展开战斗,而让玩家能够攀爬巨像的核心技术,便是 “变形碰撞系统”【※变形碰撞系统:指巨像身体上可抓取的部位能够活动或改变形态】。此外,游戏中没有杂兵敌人、没有快速移动功能、没有迷你地图,玩家需在广阔无缝的场景中驰骋探索。

即便在 20 年后的今天,《汪达与巨像》依然持续吸引着众多玩家。本文将为大家呈现对 genDESIGN 工作室上田文人先生(该作制作人)的专访内容。

原文:上田文人氏に聞く『ワンダと巨像』20周年インタビュー。プログラムの中に息づくリアリティ“体験が物語になる”瞬間を求めて

一、“若说《ICO》是长女,那《汪达与巨像》就像次男”——20 年后的回顾与感悟

──《汪达与巨像》于 2025 年 10 月 27 日迎来 20 周年,2021 年时《ICO》也度过了 20 周年。能否坦诚地和我们分享您现在的心情?与《ICO》20 周年时相比,是否有不同的感受?

上田文人(以下简称 “上田”):《汪达与巨像》除了高清重制版,还有完全重制版,我接触它的机会比较多,所以可能没太有 “已经过去 20 年” 的实感。当年《ICO》迎来 20 周年时,我还感慨 “居然已经 20 年了啊”。如果把《ICO》比作长女,那《汪达与巨像》就像次男 —— 大孩子的成人礼总会让人印象深刻,但到了第二个孩子,就只剩 “啊,已经到这个时候了啊” 这样的感觉了。

──《汪达与巨像》堪称划时代的经典,但 20 年过去,您觉得外界对它的评价方式是否发生了变化?您如何看待这种变化?

上田:“在电子游戏中与巨大敌人战斗” 这一主题本身早已有之,但至今仍能如此追求真实感的作品其实并不多。《汪达与巨像》对 “抓取”“攀爬” 这些元素进行了深度挖掘,不过这类玩法的游戏现在依然很少见。

其实从游戏发售时我就有个想法:原本以为《汪达与巨像》推出后,会涌现出很多类似的作品,但这个预期并没有实现,直到现在也几乎没有同类题材的佳作。是不是因为从开发工时等角度考虑,它的玩法 “即便想模仿也难以复制” 呢?

上田:最近我才重新意识到,在制作电子游戏的过程中,我一直很关注包括技术在内的 “全新玩法机制”。并非带有批判意味,但纵观如今的市场,这类追求创新玩法的游戏确实不多。制作《汪达与巨像》时,我坚定地认为 “电子游戏的价值与使命,就在于尝试新事物”。不过现在看来,游戏开发的方式似乎变得更 “聪明” 了,或者说,顺应时代发生了变化。

二、正因坚信 “能做到”,才敢挑战诸多 “不可能”—— 回望当年的热忱

──您说的 “更聪明” 具体是指什么呢?

上田:简单来说,就是 “如何在控制工时的前提下,做出让玩家开心的内容”。如今,比起推出全新玩法,在平台动作、剑术动作、第一人称射击(FPS)等传统题材中提升作品完成度的游戏更为主流,而这类游戏确实在销量和口碑上都取得了不错的成绩。我能感觉到,这或许是时代的趋势,电子游戏的价值取向也在逐渐发生变化。

──像《汪达与巨像》这样,让巨大的敌人独立活动,且巨像身体采用变形碰撞系统构建,玩家在动作操作中还需像解谜一样思考攻略方法,这样的设计至今都找不到第二个例子吧?

上田:我觉得无论是《ICO》还是《汪达与巨像》,它们的核心主题其实并没有那么特别。比如 “拯救公主”“打倒巨大敌人”—— 这些题材本身在游戏领域非常传统。只不过,我没有用 “宏观视角” 去呈现,而是选择了 “极度微观的视角” 来切入。我认为,正是这种视角的差异,最终让作品具备了独特性。

──现在有很多具有独特风格、充满作者表达的独立游戏活跃在市场上,而且我感觉不少人会说 “因为向往上田先生的作品,才成为了游戏设计师”。您是否能感受到大家对您在电子游戏领域所追求的理念的共鸣?

上田:能听到这样的话我很开心,这确实是我继续创作的动力。但说实话,我其实没太有实感。20 年前制作《汪达与巨像》的我,和现在的我当然不一样,但在创作态度上 —— 比如如何利用当时拥有的资源和素材,将新的想法转化为具体作品 —— 我认为本质上没有变。就像我刚才提到的,游戏市场和设计方向会随时代变化,所以我并不会抱着 “游戏设计就该是这样” 的绝对理论去创作。对我而言,更像是在每个阶段,以一名普通玩家的身份去思考 “想体验什么样的内容”(这其中自然也包含对 “不枯燥” 和 “新鲜感” 的追求),同时结合当时的市场趋势,去寻找能让自己找到创作手感的方向。也就是说,我不会拘泥于固定理论,而是会根据时代和环境,选择自己真正感兴趣的表达方式 —— 我理解的创作就是这样的。

三、从最初的联机构想,到聚焦 “单人游戏的魅力”

──您提到自己的创作态度没有变,那现在回望《汪达与巨像》,会不会有 “20 年前居然能做出这样的作品” 的感慨?

上田:游戏最终完成时,我心里其实有很多 “要是能这样调整就好了” 的遗憾,但现在回想起来,会觉得 “当时真的尽力做到了”。毕竟这是 PlayStation 2 平台的游戏,硬件性能比现在差很多。但即便如此,我们还是实现了很多近乎 “不可能” 的设计:比如马匹自然的动作与动画、无缝衔接的广阔世界、能让玩家攀爬巨大生物的变形碰撞系统等。此外,我们还尝试了很多类似现在 “着色器(Shader)” 的处理方式和特效表现。要是放在普通项目里,这些内容在企划阶段就会因为 “想做的太多” 而被砍掉。但当时的我们并没有太在意这种 “不切实际”。可能因为刚做完《ICO》,有种 “只要用上当时的技术,应该能再往前推进一步” 的信心。虽然那时经验不多、年纪也轻,但正是因为有了之前积累的创作手感,才会抱着 “只要相信能做到,就一定能做到” 的心态推进项目。现在回头看,那种感觉不只是一时的冲劲,更像是一种务实的思路:先假定 “能做到”,思考和判断的方向自然会朝着实现目标靠拢。反过来,如果一开始就想 “这可能很难”,就会不自觉地在各种限制条件里寻找答案。虽然可以列出无数个不确定因素,但如果只盯着这些,有些目标就永远无法实现。先设定 “能做到”,思路就会转向 “如何实现”—— 我觉得当时的 “相信能做到”,本质上是这个意思。我想,当年那种坚定的信心,既来自经验积累的手感,也来自对思考方向的正确把握。

──在团队开发过程中,您会不会有一种 “就算别人做不到,最后我自己来做也能解决” 的觉悟?这种觉悟是否成为了推进项目的动力?

上田:我确实有过这样的想法。制作《ICO》和《汪达与巨像》的时期,我经常会根据需要参与多个环节的工作,这样能让我用自己的方式具体地把控整个项目的方向和完成度。对我来说,比起用想法或语言指导方向,我更习惯自己制作视觉素材,用 “最终会是这样的画面” 的形式与团队共享。通过这种方式把想法具象化,能让团队更容易形成统一认知。我认为,这在保证整个项目的制作精度上起到了很大作用。

──之前听说您在 WARP 工作室任职,以及刚加入 SCE(索尼电脑娱乐)的时候,经常在加班到深夜时,直接在公司座位旁的地板上铺睡袋睡觉。是不是因为制作过程像 “准备文化祭” 一样充满乐趣,所以才会不顾一切地想要把作品打磨得更好,全身心投入开发?

上田:乐趣当然是有的。“因为想做电子游戏才进入这个行业”“想从事创作类工作”“想让玩家感到惊喜、受到感动”—— 这些想法是我当时的动力源泉。不过,那时候项目需要完成的内容量非常大,在不得不应对这些工作的过程中,我自然而然地培养出了坚持下去的韧性,或者说 “咬牙完成任务的耐力”。现在回想起来,或许正是那样的环境培养了我的 “不屈精神”。

──也就是说,这款游戏的开发并非 “只要增加人手就能解决问题” 的简单创作过程吧?

上田:没错。从推动项目的角度来说,我经常会提到 “创作力” 这个词。团队里会有 “有创作力” 和 “缺乏创作力” 的人,这与 “审美”“技术能力” 等评价标准是不同的。所谓 “有创作力的人”,是总能想着 “如何更快、更好地完成工作” 并付诸行动的人。他们不会停滞不前,会不断推进工作,同时兼顾完成度的提升。我认为,拥有这种意识的人,最终会成为推动项目向前的重要力量。

──刚才您把《ICO》比作 “长女”、《汪达与巨像》比作 “次男”,将两者分别对应女性和男性形象,这个比喻背后有什么特别的用意吗?

上田:我在很多场合都提到过,《ICO》发售时,男性玩家的比例比现在高得多,这是当时很明显的趋势。正因如此,我特意选择了与主流趋势略有不同的方向 —— 在主题和风格上更偏向中性,希望能让更多人接受。但从销量来看,《ICO》的表现并不算理想,当时我还有点失望地想:“难道市场还是更偏爱含有暴力元素的作品吗?”不过,我也意识到,单纯靠直白的暴力表现无法让作品脱颖而出。我必须思考 “对我而言,‘暴力’究竟是什么”。最终,我想到了 “主角面对看似无法战胜的巨大存在,依然选择挺身而出” 这样的核心设定。玩家攀爬巨大的敌人,用剑刺向其弱点 —— 在这样的身体动作中,既包含了暴力性,又蕴含着类似 “祈祷” 的情感。《汪达与巨像》最初的构想更偏向 “动作冒险剧”,但最终呈现出了带有悲剧色彩的故事。我认为,这种悲剧性最终成为了作品的核心魅力。

四、“体力条” 的创新,与依托玩法设计的巨像造型

──《汪达与巨像》中的 “抓取”“攀爬”(体力条)系统,在我看来堪称 “创新”。

上田:其实,“角色悬挂时消耗耐力条” 的设计,在之前的游戏中就已经出现过了。不过要把 “抓取”“攀爬” 这种依赖体力的机制融入电子游戏,需要设置很多限制条件。开发过程中,我们测试了各种各样的方案。比如,我们曾尝试过 “角色悬挂时像钟摆一样晃动,超过一定角度就会自动脱手” 的机制,但这样设计的话,玩家会搞不懂 “为什么会掉下来”。而 “耐力耗尽后脱手” 的设计,无论从玩家的直觉感受,还是游戏逻辑上,都更容易让人接受。我们最初的想法是呈现 “抓住巨大物体攀爬” 的视觉画面,之后才开始思考 “如何让这个画面成为可操作的游戏内容”—— 比如设计玩家掉落后的重试机制等。经过反复试错,才最终形成了现在大家看到的玩法。

──在《汪达与巨像》的敌人设计中,最初构思的是第一个登场的 “人型巨像” 吗?

上田:我当时也设想过四足行走、像蛇一样的巨像类型,但从 “攀爬” 玩法来看,“最终目标点在较高位置” 的设计会让玩家更容易理解。从地面抬头仰望,攀爬过程中感受高度变化,最终抵达顶端 —— 这种清晰的 “高度对比”,更符合游戏的玩法逻辑。从这个角度出发,我们最初构思的就是第一个人型巨像。而且,人型巨像可以被塑造成 “看似拥有一定智能” 的存在:它能发现玩家,会转身试图踩踏玩家 —— 这样的行为设计更容易让玩家信服。最重要的是,人型巨像不仅视觉效果震撼,制作难度也是最高的。正因为如此,我们才决定先从第一个人型巨像开始制作。顺便提一下,在开发初期的测试中,我们做过一个实验:让角色抓住一个会扭曲蠕动的 “圆柱模型” 攀爬。当时主要是想验证 “角色能爬到多高”“如何基于这个机制设计游戏内容”—— 我认为,这些试错是项目迈出的第一步。

──您当时是如何想到用 “非生命体、机械般晃动的巨大物体” 来设计玩法机制的呢?

上田:我觉得当时大部分电子游戏的 “碰撞判定” 都是 “瞬间完成” 的。比如格斗游戏或动作游戏,通常是在角色碰撞判定区域重叠的瞬间进行处理,然后计算伤害,本质上就是不断重复这个过程,核心逻辑都比较相似。而《汪达与巨像》的目标,是跳出 “瞬间碰撞” 的局限,把 “持续接触的状态本身” 设计成玩法。在 “抓住”“攀爬” 等动作中,让玩家与巨像之间形成 “持续的力量对抗关系”。虽然当时不确定这样的设计能否形成有趣的游戏体验,但我们还是想尝试这种 “持续接触” 的玩法。

──这是否可以看作是对《ICO》中 “牵手” 机制的深化呢?

上田:可以这么说。《ICO》的 “牵手” 机制,同样注重 “持续维持物理关系”,而非 “瞬间接触”。我们当时仔细设计了角色之间的距离、拉扯时的力量等物理元素。到了《汪达与巨像》,我们进一步拓展了这个方向,希望在更大的尺度上呈现物理关系 —— 比如让玩家在游戏中感受到 “用力”“重量” 等互动反馈。当我们不断追问自己 “更深度的互动是什么” 时,最终想到了 “抓住物体攀爬” 的设计。

──在开发过程中,有没有某个瞬间让您觉得 “这个方向是对的”,感受到明确的创作手感?

上田:可能听起来有点意外,其实我很少有这种 “找到手感” 的时刻。无论是《ICO》《汪达与巨像》,还是《食人的大鹫》,开发周期都很长,在这个过程中,最初感受到的新鲜感和 “找到手感” 的感觉,总会不知不觉地淡化……当然,偶尔也会有 “这个角色的动作很出色”“这个特效做得不错” 的瞬间,但过了一周左右就会习惯,然后继续投入到下一段开发中。开发过程本质上就是这样不断重复的循环。

──比如公司其他开发团队的人,或者管理层,有没有表扬过你们的工作呢?

上田:没有过。当时在 SCE 内部,其他开发团队在某种程度上更像是 “竞争对手”。如果两款游戏的发售日期相近,自然会形成竞争关系,技术层面也是如此。如果某个团队计划用作 “卖点” 的技术,被其他团队抢先应用在作品中,就可能影响自家游戏的关注度和销量。所以,在这类核心技术和设计上,各个团队都会在一定程度上保密推进 —— 我记得当时整体是这样的氛围。

──开发过程中没人表扬,想必会很辛苦吧?不过话说回来,要认可一款游戏的价值需要敏锐的眼光,所以可能也存在 “难以轻易给出好评” 的客观难度?

上田:您说得很对。确实,如果没有一定的鉴赏能力和评判标准,很难轻易给出好评。如果一个人无法判断 “这是好东西”“这还有不足”,那他也很难贸然去表扬别人 —— 毕竟会担心 “万一夸错了怎么办”,这种顾虑是很正常的。

打造 “鲜活感”:真实动作的设计思路

──您制作的游戏,角色动作总能让人眼前一亮,甚至可以说带着一种 “极致的细腻感”。在《汪达与巨像》中,主角的伙伴 —— 爱马 “阿格罗” 的动作即便现在回看,也会让人惊叹 “这真的是 PlayStation 2 平台的游戏吗”,充满真实感。想再次请教您,对动作设计的这种 “执着” 背后有什么想法?

上田:不只是《汪达与巨像》,从《ICO》开始我就一直如此 —— 与其说这是对动作的 “执着”,不如说在某种程度上,是我基于自己擅长的领域做出的选择。当时的我,在游戏设计或游戏特有的专业技术方面并没有特别突出的优势。我进入游戏行业的时间比身边人晚,经验也相对不足。正因如此,我一直在思考如何发挥自己的长处。我原本长期从事 CG 动画相关工作,对 “如何把握重心”“如何让动作具有说服力” 有自己的心得 —— 即便面对虚构的生物,也能让它的动作给人 “真实存在” 的感觉。我确信 “自己在这方面能做出竞争力”,所以当时认为,将这种能力最大限度地运用到游戏中,是我能做到的最佳选择。因此,与其说 “我执着于动作设计”,不如说我是用自己坚信的方式去创作作品。最终,这种方式恰好成为了塑造作品核心印象的关键要素。

──顺带一提,《汪达与巨像》的帧率是 30 帧,您当时是否有意识地要在 30 帧的条件下做出最出色的动作效果?

上田:一般的电视动画采用 “全动画” 制作,每秒呈现 24 张画面,但也存在 “有限动画” 的制作手法 —— 比如每 2 帧用 1 张画面(即每秒 12 张),或每 3 帧用 1 张画面(即每秒 8 张)。而电子游戏需要实时操控,因此在设计时基本都会以 “每秒稳定在 30 帧左右运行” 为前提。《汪达与巨像》在画面渲染负荷较高的场景中,确实会出现帧率下降的情况,但我们从没想过要像动画那样,通过刻意减少帧数来营造 “独特韵味”。相比用 “有限动画” 式的帧数删减,我们更关注 “如何让真实的动作呈现出更强烈的视觉冲击力”—— 会朝着突出动作的节奏感与张力的方向进行调整。比如,真实马匹的动态与活力,是由鬃毛的细微晃动、肌肉的形变、动作带来的光泽反射、重心的轻微偏移等多个要素叠加而成的。以当时的硬件性能,要完整还原这些细节,会受到多边形数量、关节数量等限制,实际上是不可能的。因此,我们采用了类似 “哑剧式夸张” 的手法:略微放大关节的动作幅度、为动作增加起伏变化,以此尽可能贴近真实马匹的 “跃动感”。

──原来如此。不过,这种表现方式果然还是很考验 “审美感” 吧?

上田:当时的游戏行业,制作动作时通常会优先考虑 “操作响应速度” 和 “操控便捷性”。但我更倾向于优先思考 “如何让角色(包括马匹)呈现出‘鲜活感’与‘存在感’”。举个例子:真实的马匹在被拉动缰绳时,整个身体会向后侧旋转;但如果从游戏操作性角度优先考虑,让马匹以身体中心为轴旋转,无论是制作还是操控都会更简单。这种设计下,马匹无论旋转多少次,位置都不会偏移 —— 操作性确实更高,但作为 “生命体” 的真实感会大幅减弱。而阿格罗的设计则不同:我们让它 “旋转次数越多,位置偏移越明显”。就像真实的马匹一样,我们刻意保留了 “无法完全精准控制” 的偏移感。这种细节很难用常规的游戏设计或程序逻辑来实现,更多是源于动画师的思维方式。

当下若重制《汪达与巨像》:更倾向 “通过计算生成动作”

──如果现在让您来制作《汪达与巨像》,依然会选择手动调整动作吗?如今技术已经进步,也可以通过动作捕捉获取真实动作数据,您更倾向于哪种方式?

上田:相比之下,我可能还是会选择手动调整,但现在我最感兴趣的方向其实是 “通过计算生成动作”。作为创作者,我对 “用动作捕捉获取真实动作” 这种方式并没有太多兴趣 —— 比起 “复刻人类演绎的动作”,我更关注 “通过机制生成动作”。不过,要说 “是否坚持手动调整”,我其实也觉得自己已经完成了这个阶段的探索;而且在当下,玩家其实并不太在意动作是 “手动调整” 还是 “动作捕捉” 生成的。所以,如果现在要在游戏中设计一匹马,我更想构建这样的控制系统:给马匹设定 “重心”,当它快要摔倒时,会自动迈出脚步维持平衡 —— 通过这样的循环,自然生成移动动作。简单来说,我的方向不是 “复刻人类的演绎”,而是 “从物理规律与计算逻辑中,导出‘看似鲜活的动作’”。当然,这只是我作为创作者的个人兴趣,并非说哪种方式 “更正确”。最终,无论采用哪种手法,关键还是要看 “能否让玩家感受到魅力”。

用 “交通工具” 比喻游戏与电影:游戏的本质是 “享受操控过程”

──听说您很喜欢摩托车?不只是骑行本身,您似乎还享受 “组装零件”“拆解结构” 的过程,喜欢研究摩托车的构造与机械原理。这种爱好是否也影响了您制作游戏的思路?

上田:我过去经常用 “交通工具” 来比喻电影和游戏的区别:从娱乐形式来看,电影更像公交车或火车,而电子游戏则更接近手动挡汽车或摩托车。从 “安全性” 和 “按时抵达目的地” 的角度来说,火车、公交车无疑更有优势。但手动挡汽车或摩托车不同 —— 你可能会迷路,可能会比计划晚到,但握着方向盘自主操控的乐趣是无可替代的。游戏的本质,或许就在于 “不执着于‘抵达某地’的目的,而是享受‘驾驶’这一过程本身”。如果只是想 “高效、舒适地体验故事”,电影的表现形式其实更优秀。所以,喜欢玩游戏的人,本质上和 “喜欢自己操控汽车、摩托车的人” 是一样的 —— 他们追求的是 “主动参与” 的乐趣。不过,我个人特别喜欢老车,有时候 “发动机能启动就很开心”“车子没出故障正常运转就很满足”,可能有点过于痴迷机械本身了(笑)。

──(笑)。

上田:像《人类一败涂地》《宝贝步点》这类 “以物理演算为核心乐趣” 的游戏之所以受欢迎,我认为正是因为 “动作无法完全按预期操控”—— 这种 “不可控” 反而造就了独特的趣味。和过去的游戏相比,“玩家主动操控” 这一核心互动逻辑并没有改变,但 “对玩家的友好度”(即 “如何让游戏更易上手”)却随着时代发展不断优化。说到底,不同游戏的差异,本质上是 “创作者选择聚焦哪个环节呈现给玩家” 的区别。

《汪达与巨像》:源于 “想自己玩” 的极简设计

──《汪达与巨像》的一大特点是 “大量删减冗余元素”:没有巨像之外的杂兵敌人、没有快速移动功能、没有经验值和成长系统。这种设计是否是因为您 “信任玩家的体验能力” 才敢于做出的选择?

上田:作为创作者,这既是 “理性分析后的选择”,也包含了 “想真诚迎合受众喜好” 的想法。比如,我很清楚 “加入迷你地图会更方便玩家”,但一旦显示迷你地图,我们好不容易打造的 “延伸至地平线的 3D 空间” 就会失去意义。因此,我们设计了 “举剑借光辨方向” 的机制,就是为了保留 “玩家在 3D 空间中用自己的眼睛探索” 的体验。“不设置杂兵” 的逻辑也类似 —— 我会从 “如果我是玩家,会有怎样的感受” 出发思考:“击败杂兵获取经验值、装备,再挑战 BOSS” 的游戏模式,市面上已经有很多了,玩家如果想玩这种类型,选择其他游戏就好。既然如此,我不如把 “BOSS 战本身” 作为核心,让每一场 BOSS 战都具有独特性 —— 这对我来说更有趣。我并没有 “确信玩家一定能理解这种设计”,只是单纯 “想做一款自己愿意玩的游戏”。

──结果证明,这种设计确实获得了玩家的认可。比如游戏曾获得 “游戏开发者选择奖年度游戏”,想必这种认可也传递到了创作团队心中吧?

上田:是的,能获奖我真的很开心。开发过程中,我们不断挑战未知,也有过很多不安;但看到作品获得认可,团队所有人都觉得 “付出有了回报”,也让我们暗自确信 “当初坚持的方向没有错”。不过有意思的是,开发期间,公司其他团队似乎都在说 “那款游戏要完了”(笑)。

──您说的 “要完了”,应该不是夸奖的意思吧?

上田:是贬义的 “要完了”(笑)。他们觉得 “游戏里只有一片空旷的场地,零散分布着几个 BOSS,连杂兵都没有”,肯定不行。

──确实,如果只听描述,很容易让人产生这种担忧(笑)。毕竟没人能想到,这些 BOSS 是用 “变形碰撞系统” 打造的,整个身体都是 “战斗场地”。

上田:没错,这可能也是他们不看好的原因之一。其实《汪达与巨像》的战斗本质更接近 “解谜”。我们在设计时就有意识地避免 “过度依赖反应速度的战斗”—— 主角体型渺小,面对巨大的敌人,玩家很自然会意识到 “靠蛮力赢不了”,进而主动思考策略。

──“击败巨大敌人” 给玩家带来的情感宣泄感(卡塔西斯)非常强烈,而且最后一击时,还能感受到动作游戏特有的爽快感。这种平衡是如何实现的?

上田:我认为这要归功于 “影像表现的力量”。

用影像与音效放大 “成就感”:硬件限制下的逆向创作

──能否详细聊聊 “影像演出” 的设计思路?

上田:从游戏机制来看,巨像的特点是 “体型大、移动慢、有明确弱点,多次攻击弱点即可击败”。从视觉上,我们会让巨像呈现出 “极具重量感、看似不可战胜” 的姿态,但实际上战斗节奏并没有那么快。不过,通过影像演出的包装,玩家会产生 “这敌人真的很难对付” 的感受。但实际上,我们设计时会确保 “只要玩家找到正确解法,就能击败巨像”,不会过度考验反应速度。影像演出的魔力就在于 “让玩家感受到比实际更强烈的‘强大感’与‘成就感’”。比如开发初期,我们曾用 “扭曲蠕动的圆柱模型” 做测试 —— 因为没有任何影像包装,即便 “击败” 它,玩家也毫无成就感。我认为游戏中 “影像” 与 “音效” 的核心价值就在于此:即便玩家实际操作的内容并不复杂,也能通过这些元素让他们 “感觉自己完成了了不起的事”。

──这种影像风格是否也和 “PlayStation 2 时代的硬件特性” 有关?比如 “低分辨率反而造就了独特的氛围感”?

上田:可以说,《汪达与巨像》的世界观,是 “根据硬件性能,不断选择‘最有效表现方式’” 积累的结果。比如,我们曾想过 “让地面长满青草”“用花海覆盖场景”,但以 PlayStation 2 的性能,根本无法实现这样的细节。如果退而求其次,“在有限范围内零散放置草和花,让它们轻微晃动”,又会显得不伦不类。既然如此,不如换个思路:打造 “荒凉的大地”、架设 “巨大的桥梁”、用 “浓雾增强空间纵深感”—— 通过这种方式 “反向利用硬件限制”,反而能达到更好的效果。

──游戏中的 “古老大地” 无论截取哪个画面都像一幅画,您是否在设计时特意注重 “画面构图感”?

上田:其实我并没有刻意追求 “构图感”,反而更想 “避免画面像‘明信片’一样刻意”。比如《ICO》中出现的 “风车”,最初我是反对加入的 —— 我总觉得 “刻意摆放的造型会让场景显得人工化”。但实际将风车放入场景后,发现它能自然融入环境,没有违和感,才最终决定采用。《汪达与巨像》的场景设计也遵循同样的思路:我们本可以用丰富的色彩、飞舞的花叶,把场景打造成 “像一幅精致的画”,但那样会让场景变得像 “主题公园” 一样刻意。因此,我们尽量避免过度装饰,追求 “仿佛自然存在的场景”—— 不是 “为了游戏特意布置的场地”,而是 “仿佛原本就矗立在那里的空间”。我认为,“尽可能减少刻意设计的痕迹,不让玩家感受到创作者的主观意图”,才是打造 “具有真实感的世界” 的关键。

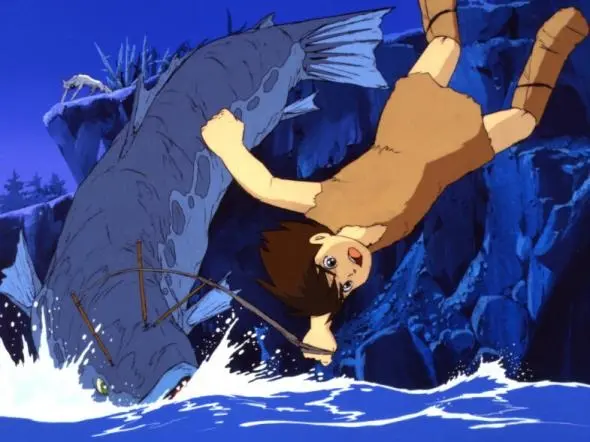

巨像战斗的灵感来源:宫崎骏与大塚康生的经典动画

──在所有巨像战斗中,“飞行的鸟型巨像(第五巨像)” 给我的印象最深。当时完全没想到能在游戏中体验到这样的战斗。

上田:感谢你的认可。但其实,这只巨像的核心机制和其他巨像是一样的 —— 都是基于 “变形碰撞系统”,按照特定规则播放动作而已。只是通过 “移动方式”“体表是否有毛发” 等细节差异,让玩家获得了不同的体验。虽然它能飞行,但核心机制和地面巨像完全相同。相比之下,双足或四足行走的巨像,需要设计 “与地面接触的细节表现”“移动路径控制” 等复杂逻辑;而飞行巨像的制作难度,其实并没有那么高。我们通过 “复用同一套核心机制”,衍生出了 “飞行鸟型”“水中鱼型” 等不同形态的巨像 —— 正是这样的设计,让玩家能体验到丰富多样的战斗。

──第五巨像的战斗中,玩家不是用绳索或钩子抓取,而是在巨像低空掠过时 “直接扑上去抓住”,这个瞬间非常有冲击力,让我联想到宫崎骏、大塚康生先生的经典动画风格。

上田:你说得很对 ——《汪达与巨像》的核心创作主题之一,其实就源自《太阳王子霍尔斯的大冒险》【※《太阳王子霍尔斯的大冒险》:1968 年东映动画制作的剧场版动画,也是宫崎骏正式参与制作的首部动画作品】。这部动画中有一段 “霍尔斯与巨大的‘大卡马斯鱼’战斗” 的情节,由大塚康生先生负责作画 —— 我当时就强烈觉得 “想把这个场景做成游戏”,这也是《汪达与巨像》的创作起点之一。

【※大塚康生:日本动画师,曾担任《白蛇传》(日本首部彩色长篇动画电影)原画,以及《未来少年柯南》《鲁邦三世:卡里奥斯特罗之城》等经典作品的作画监督】

当时我还没深入思考 “具体如何转化为游戏玩法”,但 “想让玩家在实时游戏中,‘抓住眼前巨大敌人’” 的想法,是最早就确定的核心冲动。我认为,正是这样的想法与冲动,构成了《汪达与巨像》的创作支柱之一。

生成式 AI 与未来创作:享受 “业余式” 的探索乐趣

──稍微岔开话题,您最近有没有尝试新事物,或者沉迷于某件事?

上田:嗯…… 有了,最近我迷上了编程。一方面是因为生成式 AI 的出现,让我想尝试更多可能性;另一方面,实际接触后发现,自己能逐渐实现各种想法,过程非常有趣。过去我的工作更偏向 “艺术创作”,比如画画、建模、设计动作、制作影像;但就像我之前提到的,“想用计算生成动作” 的想法其实一直存在。而生成式 AI 让我觉得 “自己终于能实现这类想法了”。我会在工作之余抽时间研究编程,有时候不知不觉就做到了天亮。那种 “曾经做不到的事,现在慢慢能做到” 的感觉,真的很有趣。思考编程逻辑的过程,本身就像在玩解谜游戏 ——“为什么程序没有按预期运行”,即便离开书桌,躺在床上或通勤路上,也会忍不住琢磨。当反复调试后,程序终于按预期运行时,那种成就感真的无可替代。

──您研究编程,是为了 “激发自身的创造力” 吗?

上田:不是,其实更接近 “享受业余创作的乐趣”。我们本职工作制作的电子游戏,需要面对 “市场评价”“销量” 等现实压力,始终在 “玩家会如何看待”“作品能触达多少人” 的焦虑中创作。而用生成式 AI 学习编程,则完全处于 “与竞争无关的空间”:昨天做不到的事,今天能做到了;原本无法按预期运行的程序,换个思路就突然正常了 —— 这种 “小成就感的积累”,过程非常快乐。

──现在 AI 技术发展太快,让人有种 “不跟上就会被时代淘汰” 的紧迫感。

上田:确实如此,现在正处于 “技术大幅变革的节点”。我个人觉得,未来可能会进入 “更重视过程而非结果” 的时代。从 “工具普及” 的角度来看,Unity、Unreal Engine(虚幻引擎)的普及也曾带来类似的变革,但生成式 AI 可能会带来 “远超以往的巨大变化”。“作品泛滥”“竞争加剧” 是必然趋势,“人类无需亲自创作” 的时代也已近在眼前。但就像 “编织”“拼装模型”“金缮修复” 一样,“享受创作行为本身,而非追求结果” 的创作方式,未来或许会成为主流。

致 20 年来热爱《汪达与巨像》的玩家:作品中刻着 “只属于当时的印记”

──即便进入这样的时代,我相信《汪达与巨像》的魅力也不会褪色。最后,在游戏迎来 20 周年之际,能否对一直热爱这款作品的玩家说几句话?

上田:《汪达与巨像》是 2005 年发售的作品,既不是续作不断的系列,也没有持续的热度运营,却依然有玩家记得它 —— 这真的让我非常感激。对我而言,对当年一起制作这款游戏的团队成员而言,这份 “被记得” 的认可,就像 “我们曾经努力过的证明”。20 年前的我们,只能做出那样的作品;而那份 “只属于当时的印记”,也确实刻在了游戏里。如今这份印记依然能被大家记得,我真的非常开心。

──非常感谢您的分享。再次祝贺《汪达与巨像》迎来 20 周年!(访谈结束)

后记:为何《汪达与巨像》的魅力 20 年不褪色?

即便现在回想,《汪达与巨像》带来的冲击依然清晰。相信不少人和我一样:玩过《ICO》后,被上田文人的才华震撼;而《汪达与巨像》则让这份震撼达到了顶峰。

上田文人的两段话,或许正是 “上田作品能深入人心” 的答案:“不用‘宏观视角’,而用‘极致的微观视角’切入创作 —— 这种视角差异,最终造就了作品的独特性。”“尽可能减少刻意设计的痕迹,不让玩家感受到创作者的主观意图 —— 这才是打造‘具有真实感的世界’的关键。”

用 “极致的微观视角” 提炼出的创新玩法,用 “弱化刻意感” 的设计打造出 “虚构却令人怀念的世界”—— 正是这些特质,让《汪达与巨像》即便历经 20 年时光,依然拥有 “让人着迷的魔力”。