倘若《鬼屋魔影》(Alone in the Dark)从未诞生,或许就不会有《生化危机》—— 至少不会是我们如今熟知的模样。卡普空这款生存恐怖游戏最初计划作为 1989 年FC的RPG《甜蜜之家》(Sweet Home)的 “精神续作” 开发,而《甜蜜之家》本身则改编自同名日本恐怖电影。但最终,《生化危机》中仅保留了《甜蜜之家》的 “庄园场景” 这一设定,其余核心元素几乎无迹可寻。真正的转折点在于,《生化危机》导演三上真司玩过《鬼屋魔影》后,被其极具表现力的固定视角深深吸引。2014 年他在接受《世界报》采访时表示:“若不是玩过那款游戏,《生化危机》很可能会变成一款第一人称射击游戏。”

除了这种受恐怖电影启发的镜头角度,三上真司的《生化危机》还在其他方面借鉴了 Infogrames 工作室 1992 年这款开创性作品。两款游戏均提供两位主角供玩家选择,且都存在 “弹药稀缺” 与 “背包空间有限” 的设定,同时充斥着晦涩难解的神秘谜题。甚至连 “怪物破窗而入” 的经典桥段,《鬼屋魔影》也早于《生化危机》的 “僵尸犬突袭” 多年便已呈现。

Infogrames 工作室的开发历程同样经历了 “偏离初始设定” 的转折。这家法国工作室最初获得了 Chaosium 公司桌上角色扮演游戏《克苏鲁的呼唤》的授权,游戏最初以《克苏鲁的呼唤:德克托的末日》为名立项。但到游戏发售时,授权已被收回,名称也不得不更改。尽管克苏鲁设定的部分元素得以保留,但《鬼屋魔影》的灵感来源不仅限于洛夫克拉夫特的作品,还包括乔治・罗梅罗与达里奥・阿金图的电影。游戏剧情还借鉴了爱伦・坡的《厄舍府的倒塌》—— 故事中,主角因一封来信前往一座仿佛拥有 “自我意识” 的神秘宅邸。

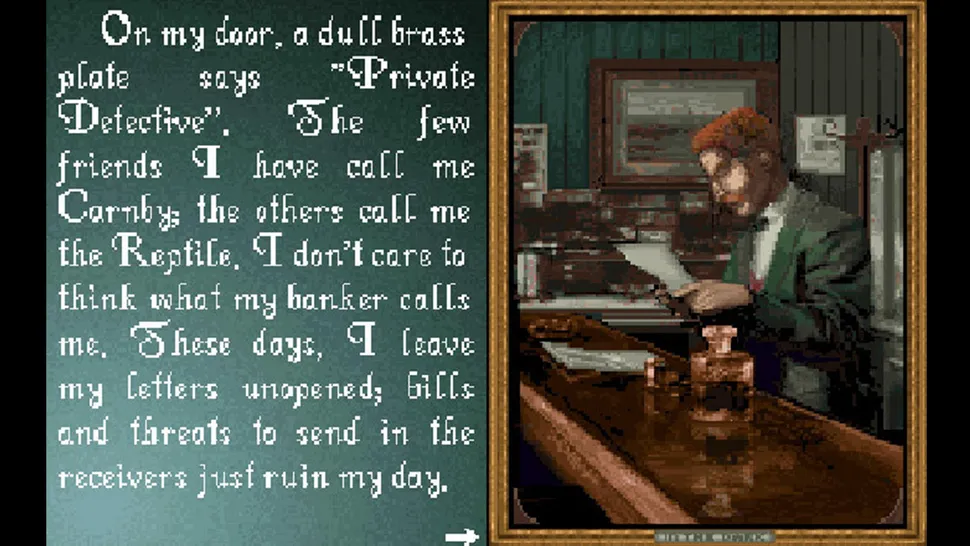

事实上,正是一封来信促使艾米丽・哈特伍德与爱德华・卡恩比前往德克托庄园调查 ——1924 年,杰里米・哈特伍德在此上吊身亡。艾米丽的动机是寻找叔叔自杀的线索;而爱德华则是一名私家侦探,受古董商委托前来找回一架钢琴。玩家在游戏开头可任选其一作为主角,但无论选择谁,游戏流程完全一致。

剧情通过书籍与笔记逐步展开:海盗伊齐基尔・普雷格茨通过黑魔法延长寿命,并计划将杰里米・哈特伍德的身体作为自己的 “下一个宿主”。若玩家操控的角色死亡,会触发一段过场动画 —— 艾米丽或爱德华将取而代之成为新宿主,向世界释放超自然恐怖力量。

不过,无论这些怪物的建模看起来多么粗糙,它们的恐怖感丝毫未减。

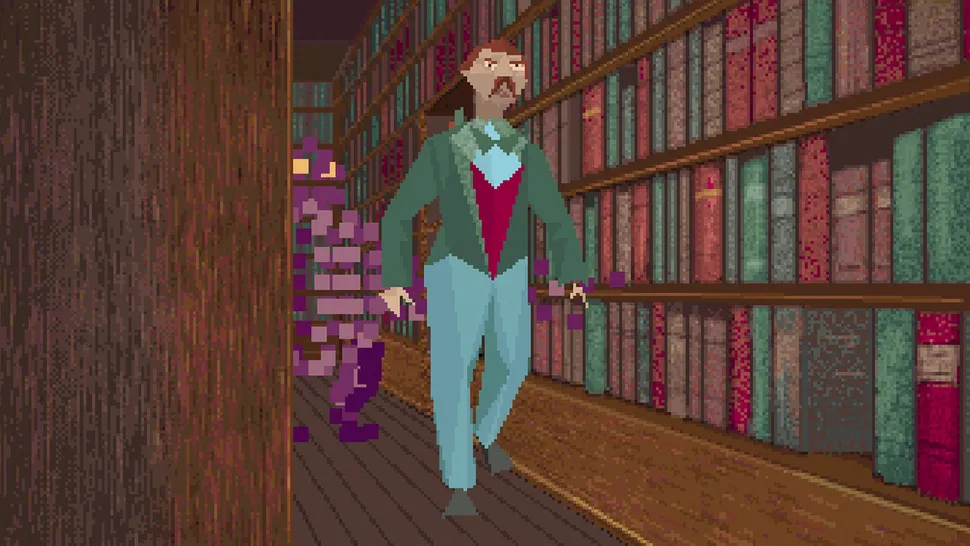

如今回望,很难想象《鬼屋魔影》曾代表着游戏图形技术的 “最前沿”。将其块状、粗糙的多边形建模与仅 4 年后发售的《生化危机》对比,便能清晰感受到 20 世纪 90 年代初游戏技术的飞速迭代:艾米丽与爱德华的面部渲染简陋,身体线条棱角分明;而德克托庄园中的怪物形象更显粗糙 —— 游戏前期在阁楼里跺脚的 “鸟类怪物”,其造型仿佛小孩画的 “愤怒小鸡”,还长着三角形的尖牙。

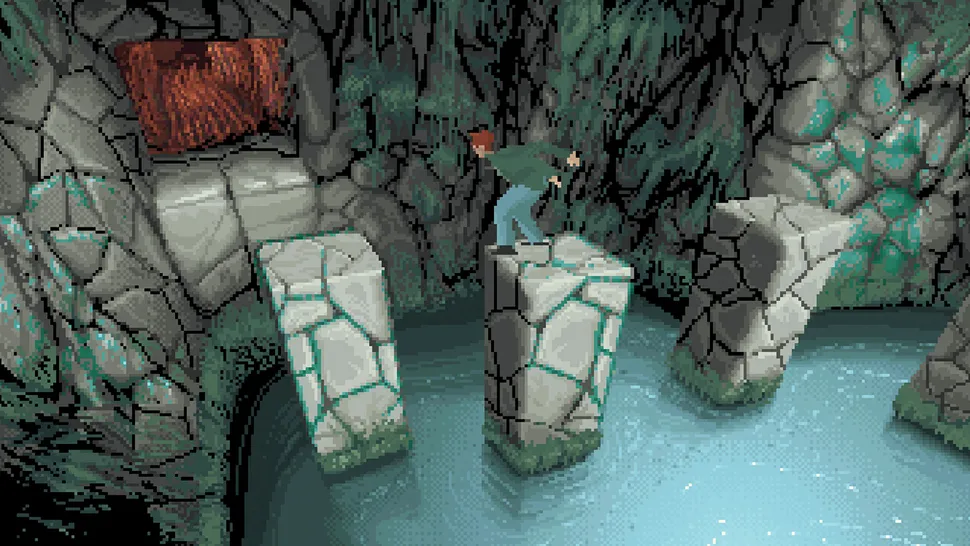

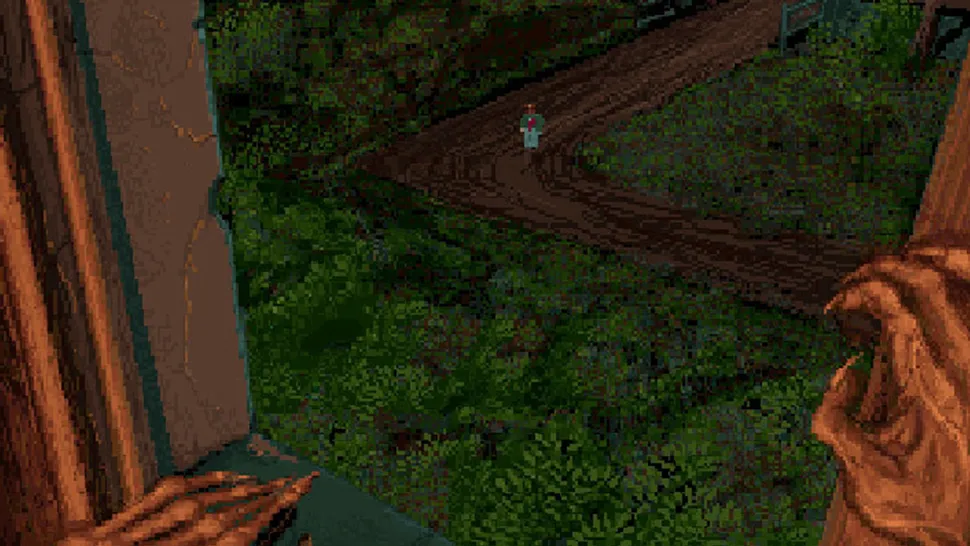

但即便如此,这些怪物依旧令人毛骨悚然,很大程度上是因为玩家 “防御工具极其有限”:整个游戏中仅存在两把枪,子弹总数仅 24 发;全程可用的急救包也只有寥寥几个。更雪上加霜的是,游戏会毫无征兆地 “杀死玩家”:开局不久,大厅的地板就可能突然塌陷,让主角直接坠落身亡;打开庄园前门,会遭遇一只巨型触手怪物,瞬间将主角吞噬;触碰庄园中的幽灵会立即死亡;甚至读错一本书都可能让你一命呜呼。

这款游戏堪称 “恶意且不公”,其 “试错式玩法” 要求玩家几乎必须频繁手动存档 —— 这种设计在现代游戏的测试阶段几乎不可能通过。但恰恰是这种设计,达成了开发者的初衷:在《鬼屋魔影》中,每一步探索都需小心翼翼,你在庄园中谨慎前行,永远不知道下一扇门后潜藏着何种恐怖。音效进一步加剧了这种紧张感:偶尔响起的刺耳尖叫或低沉呻吟,会让你瞬间僵在原地。

不难理解为何如今的游戏会对玩家更 “友好”:教程引导与自动存档功能,让更多玩家得以接触这类游戏。但玩《鬼屋魔影》时,你很难摆脱一种 “它在敌视你” 的感觉 —— 它会用尽一切手段迫使你放弃。当然,这种设计也有其独特的吸引力:正如 FromSoftware(以《魂》系列闻名)所深谙的道理,“来之不易的进展才更显珍贵”。当其他开发者纷纷追逐 “类魂游戏”的独特乐趣时,《鬼屋魔影》这种反直觉的设计,反而让它具备了一种 “另类的现代感”。

《鬼屋魔影》还充满了 “奇妙的怪异感”,这种特质在如今的游戏中极为罕见。例如某间房间的烟灰缸里放着一支 “闹鬼的雪茄”,会迅速释放有害烟雾填满整个房间;最终 Boss 居然是一棵树。游戏热衷于 “让你措手不及”,不断呈现意想不到的内容,每一扇门后都可能藏着惊喜。事实上,你遭遇的许多怪物都是 “独一无二” 的:虽然游戏中也有少量 “僵尸”(后来成为《生化危机》的核心元素),但《生化危机》中偶尔出现的鲨鱼或食肉植物,在 “怪异程度” 上远不及《鬼屋魔影》。

庄园的一条走廊中,徘徊着一位 “爱冒险的海盗幽灵”;地窖的黑暗里潜伏着一只巨型蠕虫;某个场景中,你还会在浴缸里遇到一只邪恶的鱿鱼状生物。此外,还有 “流浪者”—— 这种跨维度掠食者显然残留着游戏最初克苏鲁设定的痕迹,但实际造型更像 “《奇先生妙小姐》里的紫色果冻人”。这些设计足以证明:“弹药稀缺” 并非让这些遭遇战令人难忘的唯一原因。

玩家很可能 —— 甚至可以说轻易就会 —— 错过关键线索,在困惑中徘徊数小时。

游戏的谜题同样 “晦涩难懂”,需要玩家手边备好纸笔仔细记录才能解开。例如某段剧情中,你会进入一间满是 “静止幽灵” 的舞厅,这些幽灵保持着跳舞相拥的姿势,而壁炉架上放着一把关键的钥匙,就在它们身后。你需要在附近放置一台留声机并播放音乐,才能让幽灵们离开钥匙 —— 但问题在于,唱片散落在庄园各处,且幽灵只对 “某一首特定曲目” 有反应,而这首曲目的信息仅记载在某一本书中。这种 “错过关键线索便陷入迷茫” 的设计,已被许多现代游戏摒弃;但《Tunic》等作品已开始重新发掘这种设计的魅力 —— 让玩家在 “似懂非懂的边缘半迷茫地探索”,答案 “近在眼前却又遥不可及”。由此可见,“挫败感” 本身也有其价值。

不过,有一个设计只能用 “过时” 来形容 —— 仅支持键盘的 “坦克式” 操控。爱德华或艾米丽移动时如同 “冰川般缓慢”;即便 “奔跑”(速度却只相当于其他游戏的行走速度),也需要像《街头霸王》的连招一样,精准地双击 “上键”。在需要速度的关键时刻(比如躲避前面提到的巨型蠕虫),这种操控方式尤其令人恼火。

游戏的 “层级菜单” 同样令人抓狂:即便是 “搜索橱柜” 这样简单的操作,也需要按回车键、选择 “动作”(、再选择 “打开 / 搜索”,最后在橱柜旁按住空格键才能完成。战斗操作则需要更多菜单步骤:先完成一连串菜单导航,之后还得按住空格键并同时按方向键,才能打出拳或踢击。更糟糕的是,攻击的 “前摇动画” 极其缓慢 —— 你很容易被怪物逼到角落,因为怪物的攻击速度远快于你迟缓的出拳,最终只能再次重启游戏。

有时,即便重启游戏也无济于事:如果油灯使用过久耗尽燃油,你将无法在游戏后期的 “黑暗迷宫” 中穿行;某个场景中,你走过的桥会在身后坍塌,彻底断绝回溯的可能。若此时你未携带关键物品,游戏便会陷入 “无法通关” 的境地 —— 你只能从 “过桥前的存档点” 重新开始,前提是你之前记得存档。

由此可见,《鬼屋魔影》是一款 “残酷的游戏”:只有通过反复失败才能推进剧情,它毫不畏惧让你 “屡屡倒退”,却只偶尔给你 “缓慢前进” 的机会。或许正因如此,它才能成为洛夫克拉夫特笔下 “冷酷无情宇宙” 的绝佳写照,同时也意外地为后续恐怖游戏提供了一份 “模板”。