在我研究 Steam 平台的这些年里,最大的顿悟便是:不要犹豫。你不可能让自己的游戏 “过度曝光”。人们不会对你的游戏感到厌倦,愿望单也不会 “过期”。

一款游戏表现不佳,绝非因为太多人听说了它,或是听腻了它的消息。最大的问题在于,你告知的人数不够多,或是将游戏提供给的内容创作者不够多。

独立游戏团队规模极小,其发展的限制因素并非信息披露的谨慎程度,而是游戏本身的趣味性,以及知晓这款游戏的人数。

我经常在 Reddit 上看到这样的帖子:一些出于好意但想法单纯的用户会对开发者喊话,“别太早发布演示版、联系内容创作者,你会让游戏过度曝光的。”

幸运的是,收到这条错误建议的开发者并没有理会。

这位开发者就是 ByeByeOcean,他是独立工作室 Coal LLC 的单人创作者,该工作室开发的采矿类 Roguelike 游戏《Coal LLC》,在《丝之歌》(Silksong)发售一周后,同时在线人数(CCU)便飙升至 1770 人。没错,他们在《丝之歌》发售后 7 天就推出了游戏,却并未被淹没。

图片:Coal LLC

这款游戏是开发者全职投入一年打造而成的。

在今天的博客中,我将向大家说明:为何不应搁置演示版发布,也无需担心内容创作者过早试玩演示版,会让你错失成功的唯一机会。

核心总结:只要演示版质量达标(而非粗制滥造),就尽快发布。不要因为担心 “只有一次机会” 或 “人们会厌倦游戏”,而推迟联系内容创作者。

原因 1:独立游戏的曝光度提升缓慢

担忧点:“如果太早曝光游戏太多内容,所有人都会提前知道,等到正式发售时就没人兴奋了。”

每位独立游戏开发者都必须明白一个核心事实:独立游戏的营销是一个循序渐进、慢慢积累的过程。你手中没有足够响亮的 “扩音器”,能让所有人都听到你的声音。我曾见过身价数百万的开发者向其他独立游戏开发者介绍自己的游戏,对方却从未听说过这款作品。我们独立开发者的影响力太小了,甚至在行业内部都难以掀起波澜。

作为独立开发者,你必须忘掉从 3A 游戏发售营销中学到的一切。

3A 游戏可以 “突然发售”(shadow drop,指无预警突然上线),可以投放超级碗广告,还能设置内容发布禁令(content embargos)。它们拥有品牌知名度、充足资金和庞大团队,能迅速点燃玩家热情,短时间内将游戏愿望单数量从零提升到 10 亿。这是 3A 游戏的优势。

独立游戏开发者却做不到这些。他们没有现成的受众,只能从零开始,一步步建立玩家对游戏的认知。

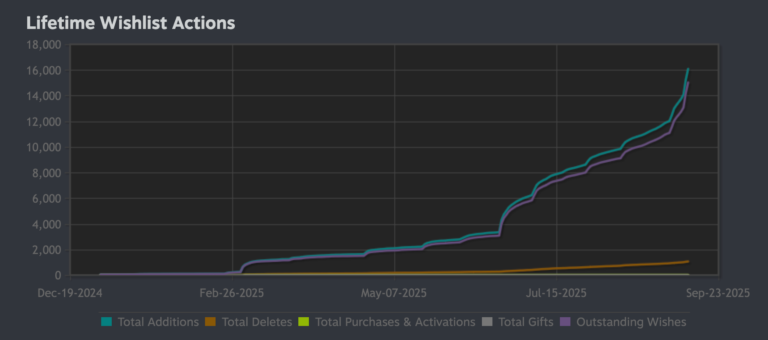

《Coal LLC》的发展轨迹,是 “无前期受众却成功的独立游戏” 的典型案例。看看下面这张累计愿望单增长图:曲线越陡峭,说明日均愿望单增长速度越快。显而易见,这款游戏每周的愿望单增长速度都比前一周更快:

独立开发者总以为自己的游戏能 “突然发售即爆红”“一夜出圈”“瞬间引爆热度”。但事实是,无论独立开发者多么自信,都无法做到这一点。

原因 2:若内容创作者喜欢你的游戏,会反复试玩

担忧点:“如果在发售前很久就把演示版发给内容创作者,他们现在玩过了,之后就再也不会碰了。等到正式发售需要他们宣传时,他们根本不会理我。”

前面提到的那位 Reddit 用户,本质上就是这么建议的。

实际情况:首先,Steam 玩家群体更偏爱可重复游玩性高、内容丰富的游戏。

而事实上,只要你的游戏具备 “魔力”,内容创作者就会愿意反复试玩。

Wanderbots 曾 13 次试玩《The King Is Watching》

Sifd 试玩《Peglin》的次数超过 125 次,查看这个播放列表

Splattercat 曾试玩《Clanfolk》,当时这款游戏的宣传图设计很糟糕,但这并没有磨灭他对游戏的喜爱。8 个月后,开发者更新了更优质的宣传图,他再次试玩了这款游戏。

就连 Northern Lion都试玩了《Tape to Tape》超过 24 次!

Splattercat 还试玩过一款过早发布、状态粗糙的僵尸题材游戏《Terminus Survivors》,之后几乎每 8 个月都会再玩一次,只为看看游戏的更新进展。

我判断一款游戏能否成功,有一个重要指标:内容创作者是否因为极度喜欢,而反复试玩这款游戏。

这里特别要提一下 Splattercat 第二次试玩《Terminus Survivors》时说的话:

“我们回来继续关注《Terminus Survivors》…… 在我看来,这是最有潜力的僵尸生存游戏之一…… 自从这款游戏推出后,开发者几乎每周都在更新 —— 添加内容、修复漏洞、调整玩法,让游戏越来越完善。正因为如此,我才想再次制作这款游戏的视频,所以今天我们就来试玩一下。”

颇具讽刺意味的是,正因为开发者早早将游戏分享给 Splattercat,并且持续更新修复,Splattercat 才更有可能反复试玩这款游戏。

再看看 Splattercat 第三次试玩时的说法:

“这款游戏对我的吸引力,是很多游戏都没有的。我之前花了不少时间直播、试玩它,现在距离上次录制已经过去七八个月了 —— 说实话,录制前我根本没查具体间隔多久。这段时间里,开发者添加了很多新机制,所以今天我们就来体验一下《Terminus Survivors》的更新内容。”

让内容创作者反复试玩你的游戏,能带来巨大收益;如果等到发售时才推动他们试玩,你会错失巨大机会。

试想一下,要是上述任何一位开发者,都等到营销末期才将游戏交给内容创作者,他们会错失数百万的视频观看量。

原因 3:内容创作者会形成 “连锁效应”

担忧点:“我要对内容创作者保密,直到正式发售前一个月再曝光游戏,不然太早用掉‘机会’就亏了。我要让他们都在发售时同步试玩。”

实际情况:想让所有内容创作者在发售当天同步试玩你的游戏,就像 “赶猫群” 一样困难。内容创作者会担心试玩 “表现不佳的烂游戏” 影响自己,所以他们会先观察其他创作者的试玩反馈,再决定是否入手。

如果一位 YouTube 博主看到另一位博主试玩某款游戏反响很好,他们也会跟着试玩。

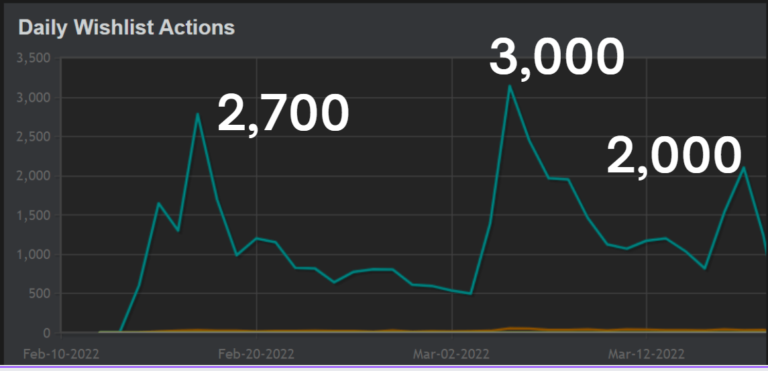

2022 年 2 月 10 日,《Dome Keeper》的演示版发布后,在创作者 Retromation 发现这款游戏后,其他主播纷纷跟进试玩,形成了连锁效应。以下是按时间顺序试玩该演示版的主播名单:

- Retromation(2 月 15 日)

- Splattercat(2 月 17 日)

- Gautoz(2 月 17 日)

- Wanderbots(2 月 20 日)

- Real Civil Engineer(3 月 5 日)

- Angory Tom(3 月 5 日)

- Dangerously Funny(3 月 20 日)

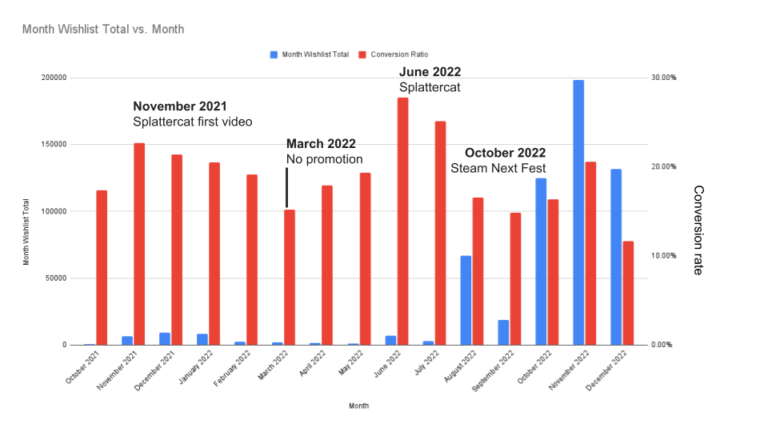

下面这张图是演示版发布后第一个月的愿望单增长曲线:图中标记的每个峰值,都对应一位头部 YouTube 博主的试玩。可以看到,博主们的试玩 “接连不断”,彼此间隔数周:

如果你前期完全不声张,只在发售前几周联系内容创作者,“连锁效应” 的形成会非常缓慢,等热度起来时,早已错过了正式发售的最佳时机。

原因 4:单一网红无法改变你的命运

担忧点:“我只需要让那位头部主播XXXX在发售时试玩我的游戏,就能改变人生,变成百万富翁!所以联系他的时候必须万分谨慎,不能搞砸这唯一的机会。”

实际情况:别慌。没有任何一位主播能仅凭一次试玩,就彻底改变你的处境。相反,需要大量主播多次试玩,才能积累足够多的愿望单,让游戏在算法推荐中获得优势。

《Dome Keeper》就印证了这一点《Dome Keeper》是一款现象级独立游戏,发售当月营收就突破百万美元,但即便如此,它也不是靠单一主播的一次试玩就爆红的。

看看上面这张 “内容创作者带来的愿望单增长图”:最高的峰值也只有 3000 个愿望单。单日增长 3000 个愿望单已经很出色,但远算不上 “超级爆红”。你根本无法让所有内容创作者在同一时间集中推广,从而在发售周内获得相当于 10 万个愿望单的效果。这张图已经是很了不起的成绩,但要注意:它记录的是整整一个月的数据,当月累计愿望单增长为 4 万个。

我最近写过《Parcel Simulator》的案例,这款游戏发售表现不错。它的关键转折点之一,是演示版发布后,Real Civil Engineer 试玩了它。Real Civil Engineer 是对独立游戏最友好的头部 YouTube 博主之一,拥有 267 万订阅者,但据开发者估算,他的试玩视频仅带来了约 7000 个愿望单。

7000 个愿望单确实不错,但远不足以让你 “一夜变成百万富翁”。

游戏积累的愿望单,就像一块可充电电池:需要在很长一段时间里,通过多位小博主的 “火花”(试玩推广),慢慢吸收热度能量。等到正式发售当天,你向所有愿望单用户发送提醒邮件时,就像 “一次性释放电池电量”—— 所有 “火花” 积累的能量加起来,威力会无比巨大。

原因 5:YouTube 算法见效缓慢

担忧点:“我要让所有内容创作者在发售当天同步试玩,这样才能直接带动销量。”

实际情况:YouTube 热门视频的播放量,大多是在数周内逐步积累的。YouTube 不存在 “瞬间爆红”—— 如果视频表现良好,算法会慢慢扩大推荐范围,过程是 “测试→扩大推荐→再测试→再扩大”,循序渐进。

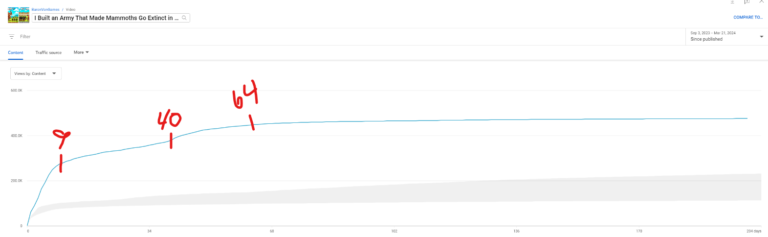

Baron Von Games 是一位拥有 260 万订阅者的内容创作者,他曾在频道上试玩《Microcivilization》,该视频总播放量达 48.7 万次。

他分享了这张 YouTube 数据图,并标注了视频达到各个播放量里程碑所需的天数:

虽然视频 50% 的播放量是在发布后前 9 天获得的,但剩下的 50% 播放量,却花了整整 55 天才积累完成。因此,理想情况下,你应该在发售前数月,就让内容创作者试玩演示版 —— 这样 YouTube 算法才能充分挖掘视频的曝光潜力。

如果太晚联系内容创作者,你就无法最大化视频播放量:只能拿到初期的一小波流量,之后需要等数周才能获得真正的大量播放,但此时早已错过发售窗口期。

顺便提一句,Baron Von Games 其实在《Coal LLC》发售当天就试玩了它,而这款游戏的试玩视频,还需要很长时间才能达到播放量峰值。

原因 6:内容创作者的作用是积累愿望单,而非直接带动销量

担忧点:“如果太早联系内容创作者,只能拿到愿望单,我想要的是销量。所以应该在发售时集中联系他们。而且愿望单放久了也会过期。”

实际情况:虽然我没有确凿的数据支撑,但根据大量案例研究,我的结论是:内容创作者的核心作用是带来愿望单,而非直接带动销量。极少有游戏能做到 “玩家在 YouTube 上看到试玩,就立刻购买”。

比如,我经常在 Reddit 上看到这样的帖子:

“我的游戏被一位头部主播试玩了,但对销量毫无影响。”

本质上,这位开发者的视频获得了数千播放量,却没有转化为任何销量。

根据我的经验,内容创作者到最终销量的转化路径,在玩家心中是这样的:

- 内容创作者 1 试玩→玩家:“知道了这款游戏,但没兴趣。”

- 内容创作者 2 试玩→玩家:“哦?看起来挺有意思,添加愿望单吧。”

- 演示版发布 + 收到提醒邮件→玩家:“哦对,我记得这款游戏!”

- 看到发售预告→玩家:“太好了!再过几天就发售了!”

- 收到邮件:“你愿望单中的游戏已发售,享 8 折优惠。”→玩家:“不错,买了!”

内容创作者的作用是 “积累愿望单”,而 Steam 的组件(如愿望单提醒)和邮件,才是 “转化为销量” 的关键。这并不意味着内容创作者没用 —— 他们只是整个营销链条中的重要一环。

而且,愿望单不会过期。看看下面这张《Zero Sievert》的 “愿望单转化图”

- 2021 年 11 月:Splattercat 发布第一条试玩视频

- 2022 年 3 月:无推广活动

- 2022 年 6 月:愿望单总数 20 万,转化率 30%(最高)

- 2022 年 10 月:Steam 新品节

请注意:转化率最高的月份,是 Splattercat第二次试玩这款游戏的月份 —— 而这个时间点,距离游戏正式发售还有 6 个月。转化率第三高的月份,则是 Splattercat第一次试玩的月份 —— 距离发售还有整整 1 年。

另外,Splattercat 在 11 月和 6 月分别试玩了这款游戏,这再次印证了 “原因 2” 的真实性:只要内容创作者喜欢,他们会反复试玩一款游戏。

原因 7:你无法决定 “何时”“由谁” 来推广你的游戏

担忧点:“我要制定策略:先不做早期推广,把机会留到发售时,在最需要的时候用。”

实际情况:内容创作者的推广,并非 RPG 游戏里 “随叫随到的药水”—— 你无法选择使用时机,不能 “留到以后用”,也无法决定由谁来推广。

我们独立开发者的影响力太小了,只能被动接受市场的 “风向和潮流”。

内容创作者通常有一堆待试玩的游戏排队。即便他们对你的游戏感兴趣,也只会把它排在当前队列的末尾,具体什么时候试玩,完全取决于他们的进度。

除非你的游戏是当下最热门的待发售作品,否则你根本无法要求他们 “在某个时间点推广”。相反,你应该把这个过程看作 “钓鱼”:你的演示版就是带饵的鱼钩,必须尽可能长时间地放在湖里 —— 因为鱼钩在水里的时间越长,被 “随机的鱼”(内容创作者)发现并 “咬钩”(试玩直播)的概率就越大。

我们只能被动等待内容创作者 “偶然发现” 我们的游戏,所以必须尽可能扩大这种 “被发现的可能性”。你无法掌控 “何时”“如何” 被推广,因此只能主动增加机会。

《Crashlands 2》的成功开发者,在最近的播客中分享了自己的经验,也印证了这一点:

他是这么说的:

你根本无法控制这一点——你无法控制用户何时看到你的帖子、何时看到任何与游戏相关的信息、何时决定添加愿望单、何时在 Steam 上发现你的游戏 —— 这些你都掌控不了。

你能做的,只是尽量让更多人看到游戏,尽量多次把游戏推到他们面前。我们发现,即便是通过我们最有效的沟通渠道 —— 新闻邮件,订阅用户转化为愿望单用户的比例也非常稳定:每次发送邮件,转化的愿望单数量都差不多。

所以,如果我们把所有推广都集中在发售前一个月做,只会错失本该获得的九成愿望单。因为最好的做法,是尽可能多次让用户看到你的游戏 —— 毕竟,无论你在哪个平台推广,都会被其他内容淹没,用户未必能注意到。”

原因 8:热度需要慢慢积累

担忧点:“我不想要早期推广,要把所有热度留到发售末期,做最后冲刺。”

实际情况:热度不会 “突然出现”,而是需要通过内容创作者的多次试玩,在很长一段时间里慢慢积累。

关于 Steam 算法,有一个我至今仍未完全搞懂的谜团:游戏 “非推广类有机愿望单增长速度” 是如何运作的。

有些游戏,无论当天是否在社交媒体发帖,或是否有内容创作者推广,每天都能稳定获得 300 个愿望单;

有些游戏在参加展会或被主播试玩时,愿望单会出现一波激增,但第二天热度就会骤降,回到每天仅 10 个愿望单的水平;

除了 “游戏本身的魔力”,我不清楚还有什么因素能让某些游戏拥有更高的 “基础愿望单增长速度”。

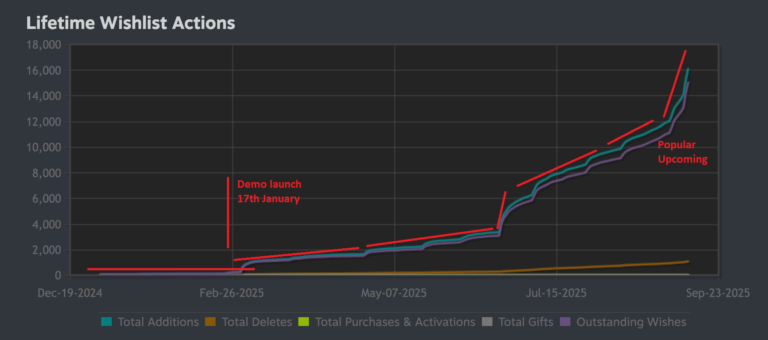

但通常来说,热度增长曲线会像《Coal LLC》这样:

- 纵轴:累计愿望单数量(0-1.8 万)

- 2025 年 1 月 17 日:演示版发布

- 2025 年 5 月 7 日:进入 “热门待发售” 列表

- 数据类别:新增愿望单、取消愿望单、购买激活数、赠送数、待兑现愿望单

我曾问过《Coal LLC》的开发者,他是如何在 10 个月里慢慢积累热度的。以下是他的回答(括号中是我标注的对应原因):

演示版发布后,我立刻找了大约 30 位内容创作者的邮箱 —— 当时我搜了哪些人试玩过《Wall World》和《Dome Keeper》,就联系了他们。

结果没人回复我。

之后我参加了 Steam 二月新品节。

新品节结束后的第二天,Olexa 试玩了我的游戏,两天内就带来了 1000 个愿望单 —— 而我早在 1 月就联系过他,中间隔了近两个月。【对应原因 4】

之后,一些我没联系过的内容创作者,也跟着试玩了我的游戏。【对应原因 3】

当时演示版还很粗糙,我一直在优化。虽然新版本还没做好,但我还是在这段时间发送了第二波邮件,结果 Orbital Potato 也试玩了这个粗糙的版本。当时演示版的平均游玩时长约为 1 小时 9 分钟。

终于在 5 月 8 日,我把演示版更新到了现在的版本 —— 对内容创作者来说,可玩性和趣味性都提升了不少,但即便如此,我发邮件联系所有人后,还是过了很久才有新的内容创作者试玩。不过最终,Angry Tom 在 5 月 20 日试玩了,Blitz 在 6 月 5 日也试玩了。【对应原因 3】

真正的爆发,是在 DangerouslyFunny 试玩之后(我没联系过他)—— 他总共做了 3 期这款游戏的视频,每两周一次(从图上能看到每次视频带来的愿望单峰值):6 月 28 日、7 月 6 日、7 月 28 日……【对应原因 2】

一位热门内容创作者主动为我的游戏制作多期视频,这让我非常兴奋(而且当时我的游戏还进入了 “热门待发售” 列表)。【对应原因 10】

对我帮助很大的还有一位相对新人的 YouTube 博主,名叫 Morequis。他制作的《Coal LLC》相关视频,是他频道里播放量最高的内容,所以他不断制作更多视频,这也为我的游戏带来了全新的受众。我觉得,这就是发售前最后几周,我的愿望单增长速度能保持高位的原因。【对应原因 2、原因 9】

原因 9:内容创作者能给你动力

当陌生人发现你的演示版,并公开表达喜爱时,会给你的开发工作带来巨大的信心。感到动力不足?看看他们玩得开心的样子就够了。

此外,观察他们的试玩过程,还能帮你明确 “发售前需要修复的问题”。

再听听 ByeByeOcean 分享的,当内容创作者开始试玩《Coal LLC》时,他的感受:

“我全职开发这款游戏差不多刚好一年,从 2024 年 9 月开始。最初,我计划在二月 Steam 新品节后,发布某个版本的演示版,然后就转向下一个项目。但当内容创作者开始为这款游戏制作视频时,我决定继续优化它。虽然我对《Coal LLC》还有很多想法想实现,但一开始我还是想早点发售 —— 因为这是我的第一款游戏。”

原因 10:你能摆脱 “推广停滞期”

内容创作者都很忙,即便他们喜欢你的游戏,有时也会因为其他游戏插队,而把你的游戏往后推。

Wanderbots 曾在博客中详细讨论过这个问题,并将其称为 “推广停滞期”(Coverage Limbo):

最简单的解释是,推广停滞期的出现,本质上是因为当前游戏市场过度饱和。我认为,2018 年之前,内容创作者还能覆盖所有主流新作,至少能覆盖自己擅长领域内的所有新作。但现在,游戏数量太多了,除非遇到极罕见的空窗期,或是 Steam 季节性促销这样的‘市场常规波动’,否则没人有精力去关注所有游戏。

如果你能这样做,就能摆脱推广停滞期:

- 首次联系内容创作者,推荐你的演示版;

- 修复演示版问题,推出更新;

- 再次联系内容创作者 —— 这样你就获得了第二次被推广的机会。

总结

从以上所有内容中,我们能得出哪些结论?

制作优质游戏(而非粗制滥造的作品)。

只要游戏核心机制确定,就尽快创建 Steam 页面并官宣游戏。

不要发布满是漏洞、显得不专业的演示版。务必进行playtest和 beta 测试 —— 你不会想推出一个半成品漏洞集合体作为演示版。但不要因为追求 “完美” 而迟迟不发布。

不要因为担心 “用完唯一机会”,而推迟联系内容创作者。别让恐惧成为你启动营销的阻碍。

每款游戏的情况都不同,我无法给出一个 “演示版何时发布” 的万能清单。判断 “演示版是否准备好面向公众”,大多需要开发者发布多款游戏后才能掌握 —— 这是一种只能从经验中学习的技能。

你也可以向信任的游戏开发者寻求建议,让他们试玩你的演示版,判断是否已达到 “可公开” 的标准。

但我的建议是:即便你没有 100% 准备好,也应该倾向于 “尽早发布演示版、尽早联系内容创作者”。宁可 “发布得略早”,也不要过度拖延。就算你发布了演示版,有一位内容创作者说 “不好玩”,也不是世界末日 —— 继续修复游戏,继续联系更多网红即可。

如果你的游戏表现不佳,原因绝不会是 “演示版发布太早,搞砸了第一印象”。市场上有无数内容创作者,他们始终在尝试新游戏,也会重新关注之前没成功的游戏。

原文:10 Reasons why you shouldn’t delay contacting content creators – How To Market A Game