在7月举行的BitSummit上,一款叫做《勇者パーティはぜんめつしました。》的游戏吸引了我的注意。不仅因为特别的名字,直译为“勇者小队已经全灭了”,也因为其设定和玩法上有诸多反传统的内容——信仰邪教的僧侣,胆小如鼠的勇者,明明是杀戮尖塔类的卡牌,又在出牌过程中加入QTE机制等等。于是,我对开发团队进行了邮件采访。

以下是访谈全文:

妙游社:能向中国的玩家们介绍一下团队和《勇者パーティはぜんめつしました》这款游戏吗?

デス組合:《勇者小队已经全灭了》是一款凝聚了制作团队每个人喜好与想法的游戏。

玩家需要前往迷宫底部拯救勇者小队,从全灭的勇者小队中选出一人,向着地面进发。

在前进的过程中,玩家要与导致勇者小队全灭的敌方角色战斗,一路踏破共四层的死亡迷宫。

…… 当然,也有可能半途就殒命哦。这就得看玩家的本事了。

虽说是这样一款游戏,但从制作之初,我们团队就聊过想做中文翻译。

不过想到文本量高达几十万字,解决翻译问题肯定相当棘手。

如今能确定可以好好翻译成中文,能把游戏带给中国的各位朋友,我们真的非常开心。

近年来,我感觉中国游戏开发者制作的游戏传到日本的越来越多了。

我自己也是经常玩这类中国产游戏的玩家,也算其中一名粉丝。

…… 说点私人的事吧,我学生时代有位从中国来留学的朋友,我还记得他总是热心地投身创作。

正因为如此,我个人非常想挑战中文翻译。

我希望能像学生时代我所敬佩的他那样,成为能互相给予积极影响、一直同行下去的伙伴。

话虽如此,先抛开这份心意,说实话我还是有点担心实际能不能符合大家的喜好。

但中国的媒体朋友们提出想因为觉得游戏有趣而写篇报道介绍,这真的让我倍感荣幸。

我们会全力以赴制作,希望能让大家玩得开心,要是大家能满怀期待地等待,我们会很开心的。

图:没用的勇者

妙游社:游戏名称《勇者パーティはぜんめつしました》听上去就与众不同,是什么促使团队决定打造这样一款游戏的呢?

デス組合:一开始其实挺有冲劲的,就是在闲聊 “要不要一起做点什么?” 的过程中顺理成章地推进,

就那样在闲聊里说着 “想做这样的游戏呢”,然后就想着 “那不如把它做出来吧”,大概就是这种感觉。

关于标题,一开始暂定叫 “死亡陷阱迷宫”,后来随着剧情逐渐成型,才定下了现在的标题。

所以整体来说,是凭着一股冲劲开始制作,中途才把最终的形态牢牢确定下来的。

这是我们团队制作的第一款游戏,我觉得与其犹豫不定,不如先做出来,结果可能会更好。

毕竟总犹豫的话,可能永远都没法开工制作……

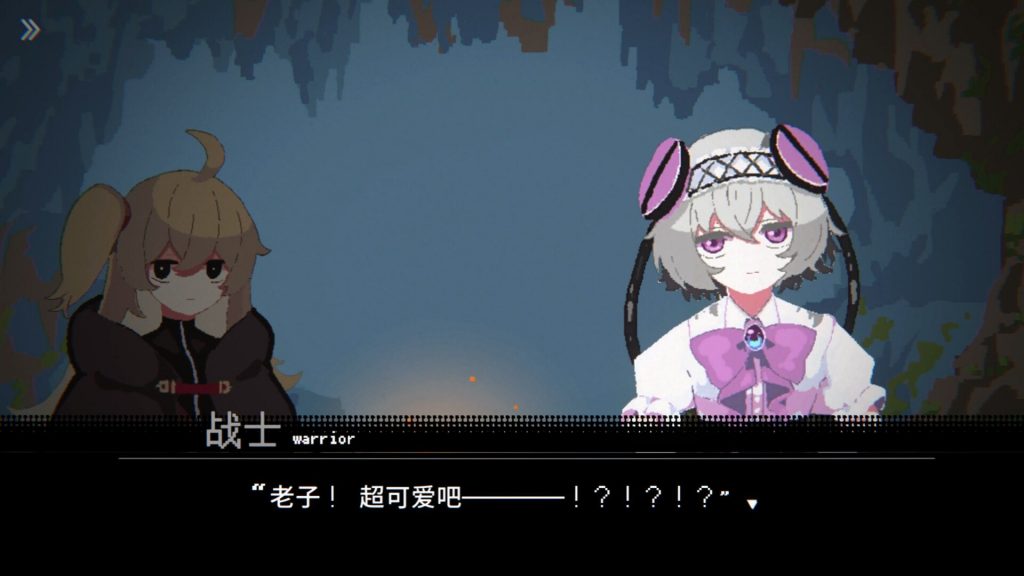

图:变成可爱人偶的战士

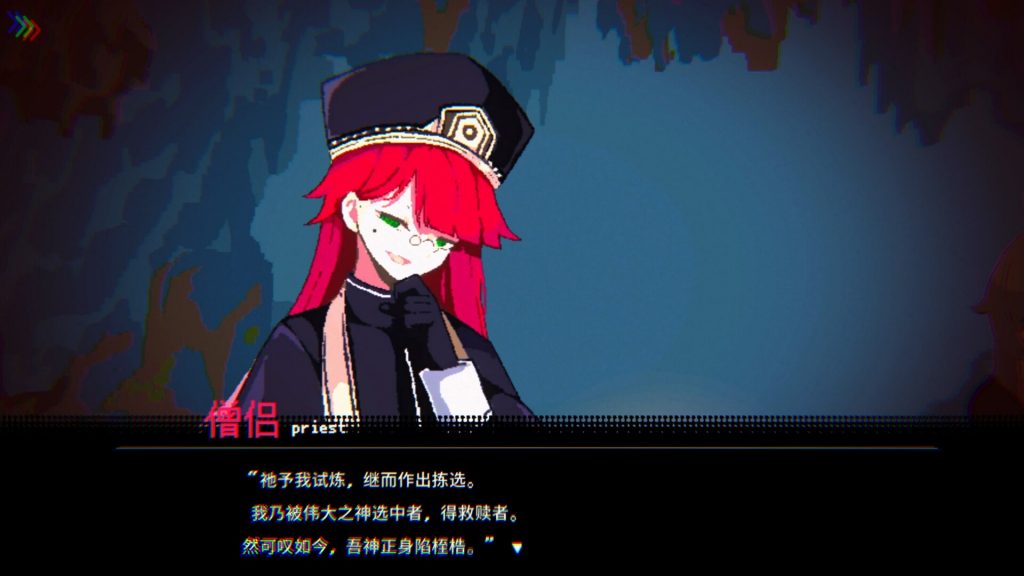

妙游社:游戏中的四位可选择同伴 ——勇者、魔法师、战士 和僧侣,相比传统角色设定,他们都显得很特别。请问在设计这些角色时,团队遵循了怎样的创作思路,以确保每个角色都具有独特的个性和吸引力?

デス組合:在这方面,我们从一开始就定下了 “要做一款能让玩家有‘推’的角色的游戏” 这一方针,

如果大家确实有这种感觉,我们会很开心。

我们并没有想塑造那种让所有玩家都喜欢所有登场角色的 “平均型” 角色,而是希望大家能喜欢上这 4 人中的至少一个。

本着 “这条路线不喜欢,但那条路线很可” 的想法,我们把每个角色都设计得性格上有点 “小问题”。

同时我们也秉持着为每个角色打造完全不同的故事这一方针,所以每个角色与敌方角色、与主角的互动方式,也全都不一样。

说到文字冒险游戏,好像默认是要让玩家玩遍所有路线,但这款游戏我们是抱着 “单一路线就足够精彩” 的想法制作的,或许正因为如此,才能让角色的个性更加鲜明吧。

图:攻击时需要QTE

妙游社:从开发角度来看,游戏的回合制卡牌战斗系统在设计和实现过程中遇到了哪些挑战?团队是如何解决这些问题的?

デス組合:负责系统的铃野不太擅长跟人说话,

所以我只能从剧情和插画负责人的角度,说说我的印象……

我们从一开始就决定要做一款卡组构建型 RPG,之后主要是在纠结除此之外的系统该怎么做。

负责系统的铃野平时玩过很多游戏,他会把觉得有趣的点都记下来,在开发时借鉴这些点子并进行改编,大概是这样推进实现的。

我觉得作为卡组构建型游戏,最让人头疼的应该是 “增加卡牌效果的多样性”。

反过来说,只要做出能让卡牌效果有多样性的系统就行。为了实现这一点,我们增加了时机要素,

还加入了通过 “致命一击” 获取卡牌之类的设定。对于不擅长把握时机的玩家,我们也增加了能辅助时机判断的卡牌效果。

系统就像这样,实现一个点之后,从这个点出发不断扩展,慢慢成型的。

虽然不确定这算不算系统方面的问题,但作为插画负责人,制作伪 3D 风格的战斗画面真的挺费劲的,

要调整图片的倾斜角度,还得仔细确认这里会不会错位、那里能不能对齐,做了很多细致的调整。

图:信奉邪教的僧侣

妙游社:目前游戏处于未上线状态,在后续的开发过程中,团队计划优先优化和完善游戏的哪些方面?是游戏内容、画面表现、性能优化,还是其他方面?

デス組合:理智上知道考虑到工时,必须排出优先级,但毕竟我们是独立制作,

说实话,真的不想在自己做的东西上有任何妥协。所以,只要是在我们能力范围内的,打算全部做好。

如果因为能力不足而得到差评,那也没办法;但如果是因为我们觉得 “这里还行就这样吧” 而导致差评,绝对会后悔的。

我们俩也聊过,想做出一款不后悔的作品。…… 说起来,可能不太像专业团队的做法呢。

不过嘛,我觉得独立游戏制作大概就是这样的吧。

妙游社:我注意到STEAM页面中有关于“使用AI辅助编程”的声明。很多开发者可能都对此感兴趣,能聊聊团队在实际开发中是如何使用AI的吗?以及AI真的提高团队效率了吗?

デス組合:说到所谓的 AI 辅助,可能大家会想到 “制作插画”“创作剧情” 这类与制作核心相关的方面,

但我们主要是用在 “程序没按预期运行时寻求建议” 这类场景。

要是在大规模团队里开发,遇到 “这里运行不起来,知道哪里错了吗?” 或者 “想做这样的机制,该怎么实现?” 这类问题,还能问问前辈,

但小团队里,程序出问题时没人可问。

当然,身边有能给建议的朋友或许能解决问题,

但朋友也不可能 24 小时随时回复,有时候卡壳了就只能等着回复,这种情况也很常见。

而 AI 呢,只要输入错误信息,它就能像个方便的前辈一样,24 小时即时给出 “这里错了,改一下说不定就能运行” 的检查意见。

一个人纠结时,可能会因为漏了个 “.” 或者拼错个单词这种小错误,就白白浪费好几个小时还没发现,

但依靠 AI 辅助,就能减少这种 “不知道哪里错了所以运行不起来” 的无效时间。

我认为创作作品的终究是创作者,关于在对作品创造性影响很大的方面使用 AI,今后肯定还会有很多讨论。

但就目前而言,让 AI 像热心给建议的朋友一样参与制作,我觉得也不是坏事。

不过,据我所知,负责系统的人是这么用的,而我这个插画和剧情负责人,会在 ChatGPT 上无意义地输入 “不行了啊啊啊啊啊!!!!”,然后收到 “加油哦” 的回复。这或许也算是一种 AI 辅助吧。

图:一不小心就会死掉的陷阱,但也有机制可以弥补运气不足

妙游社:从团队组建到现在,开发《勇者パーティはぜんめつしました》的过程中最令团队成员感到自豪的成就是什么?有没有遇到过特别艰难的时刻,团队是如何克服的?

デス組合:能获得这么多关注很开心,但随之而来的是必须做出配得上这份关注的作品,这真的挺难的。

像这样得到很多人的关注,愿望单数量涨到成千上万,这是我们引以为傲的成果;但要做出配得上这份关注的作品,在某种意义上也是最大的困难吧。

不过,有件事虽然和制作本身关系不大,但感觉最费劲的是确定发行商。

选哪家发行商,成了团队里持续好几个月的大难题。

我们读了很多相关报道,甚至讨论过要不要不找发行商,最后才做了决定。

大家一起做事,每个人想法不同,难免会有想太多、互相顾虑的时候。

说实话,制作过程中大家都是按自己的喜好来做,所以满是开心的回忆,但关于发行商的讨论,确实有很多让人头疼的地方。

妙游社:我观察到日本这两年有越来越多的小团体在STEAM上发布游戏了。能聊聊日本的独立开发者和生态吗?

デス組合:说实话,这方面我不太了解,所以不敢随便说。

我们 “死亡组合” 是凭着 “要在 Steam 发游戏哦~” 的冲劲决定开发,一路凭着冲劲走到现在的团队,没太多和其他团队的联系,

也没太多机会了解独立游戏圈的情况,或者打听其他开发者的现状,所以真的不太清楚。

但我觉得日本的独立游戏圈肯定在蓬勃发展。

有一次报名独立游戏活动,听说零点开始报名,结果第二天早上报的时候已经满了,报不上!

下次机会我零点准时开始报名,结果几小时后又满了,还是没报上。最后是靠 “新人优待” 的名额,才第一次报上名。

这件事让我真切感受到,现在做独立游戏的人真的很多……

我个人觉得,像 Vtuber、YouTuber 这类靠个人发声带动热度的人越来越多,介绍自己喜欢的游戏的人也多了,

结果就是独立游戏的曝光度增加,看到这些的人也会想试着自己做游戏吧…… 大概是这样。

我觉得游戏实况和 YouTube、Twitch 这类视频平台是密不可分的,

今后这方面的联系可能会越来越紧密。

其实我自己也经常通过主播了解新游戏。

《勇者小队已经全灭了》STEAM页面:Steam 上的 勇者小队全灭了。