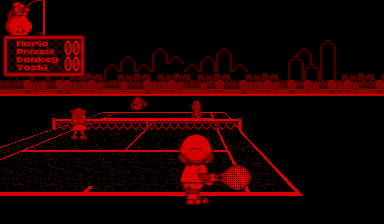

“满眼通红”这个短语完美概括了任天堂在虚拟现实领域的早期尝试 ——Virtual Boy。它并非如今 PlayStation VR 或 Quest 那样的可穿戴设备,而是一款需要用户凑上前去观看的桌面式头显,类似维多利亚时代的立体镜。与初代 Game Boy一样,它是一款单色显示设备,不同的是,Game Boy 的屏幕是浑浊的绿色,而 Virtual Boy 的所有游戏画面都以鲜艳的红色呈现在深邃的黑色背景之上。

听起来是不是有点怪异,而且完全谈不上舒适?1995 年的人们也是这么想的。Virtual Boy 于 1995 年 8 月在北美上市,仅 8 个月后,也就是 1996 年 3 月便宣布停产。它是任天堂史上销量最低的独立主机,全球仅售出 77 万台(作为参考,销量第二低的 Wii U 主机售出了 1350 万台)。为该主机开发的游戏仅有 22 款,其中仅 14 款在北美地区发布。

本质上,这款红黑配色的 Virtual Boy 就是架在三脚架上的一对 LED 双筒望远镜,售价 179 美元(同期的Game Boy售价89.99美元,Play Station售价299美元,SFC售价199美元),随机附带游戏《马里奥网球》—— 这款游戏明明超适合双人模式,却偏偏不支持,实在令人费解。该设备需要靠足足 6 节 AA 电池供电,而这些电池被嵌在其硬连线 M 形手柄的 “裆部” 位置。手柄还配备了两个方向键(D-pad),两侧各有两个按键,左右两边还有长长的 “手臂”—— 推测是为了平衡那一堆电池的重量。抛开电池模块不谈,这个手柄设计其实简洁得很有吸引力。

由于当时是 20 世纪 90 年代,北美地区的 Virtual Boy 电视广告拼命想营造酷炫、前卫的风格,却在推销产品方面做得一塌糊涂。一方面,广告完全没有展示任何游戏画面;另一方面,他们把这款设备塑造成一个想吃掉你眼睛的 B 级片怪物形象 —— 考虑到当时人们对 Virtual Boy 可能引发头痛、眼疲劳甚至眼部损伤的担忧始终存在(而且坦白说,这种担忧非常合理),这样的宣传选择实在诡异。

尽管 Virtual Boy 未能赢得玩家青睐,但在其推出后的 30 年里,这款设备却给游戏行业留下了既有趣又出人意料的深远影响。它始终提醒着人们:任天堂始终致力于创新,始终在探索让人们无需花费重金就能享受电子游戏的新方式。这并非任天堂在虚拟现实领域的最后一次尝试 —— 不过(剧透一下),第二次尝试也没能大获成功。

单色背后的考量

首先要弄清楚一个问题:为什么所有画面都是红色的?简单来说,这是实现成本最低的方式。

已故的横井军平是 Virtual Boy 项目的负责人。他不仅是 Game & Watch 掌机、Game Boy 主机以及方向键(D-pad)的发明者,还创造了众多游戏领域的创新成果。他还以 “枯萎技术的横向思维”商业理念而闻名 —— 核心是充分利用更老旧、更廉价的技术,为大众打造有趣的体验。Game Boy 就是这种理念巨大潜力的绝佳例证,而 “性能不算顶尖” 却大获成功的 Switch 主机,也体现出如今的任天堂依然秉持着这种精神。

虽然 Virtual Boy 要想在市场上立足就必须控制成本,但这并不意味着任天堂不愿投入大量资金和资源。20 世纪 90 年代初,任天堂以 500 万美元的价格从美国马萨诸塞州的 Reflection Technology, Inc.(简称 RTI)公司获得了立体 3D 技术的授权,之后又花了 4 年时间打磨这个项目才推向市场。任天堂甚至在中国专门为 Virtual Boy 建造了一座生产工厂。

为了压低售价,横井军平及其团队在开发过程中砍掉了众多潜在功能,包括彩色 LED 显示屏、眼动追踪技术和背光功能。团队还放弃了 RTI 最初的头戴式设计,转而采用桌面式造型 —— 部分原因是担心头戴式会引发晕动症,且担心可能加重或诱发儿童的弱视问题。

史蒂文・肯特(Steven Kent)在《电子游戏终极史》(2002 年版)一书中,收录了横井军平对研发过程的描述,以及最终决定 “押注红色” 的原因:“我们尝试过彩色 LCD 屏幕,但用户看不到立体感,只能看到重影。彩色画面会让人觉得游戏很‘高科技’,但画面精美并不代表游戏好玩。红色消耗的电量更少,而且更容易被人眼识别 —— 这也是交通灯用红色的原因。”

个人体验谈

我第一次接触 Virtual Boy,是在加利福尼亚州库比蒂诺市瓦尔科时尚公园购物中心的西尔斯百货电子产品区。显然,这里是我哥哥们最喜欢去的地方 —— 因为它离停车场入口很近,方便顺手牵羊。要是当时知道他们在偷东西,我肯定会吓坏的,但随着时间推移,我对这种小偷小摸行为的容忍度也变高了。

当时展示机上唯一能玩的游戏就是随机附带的《马里奥网球》。我本来对网球没什么兴趣,但非常喜欢马里奥 —— 直到现在,我的喜好也没变。在西尔斯百货把脸凑到《马里奥网球》的设备上体验后,我对网球(无论是虚拟的还是真实的)依然提不起兴趣。但我清晰地记得,自己当时被这个像 “天鹅绒般漆黑无底的盒子” 深深吸引了。在一片红色画面的围绕下,凝视着那片柔和而深邃的黑暗,有种宁静甚至冥想般的感觉。就像一个瘾君子沉迷于看《地球脉动》纪录片一样,我只想沉浸在那种氛围里。我知道 Virtual Boy 算不上 “好产品”,但我就是喜欢它。

我哥哥(顺便说一句,他现在已经不偷东西了)几年前在 eBay 上买了一台 Virtual Boy。我兴奋地跟他说,套装里附带的游戏《杰克兄弟》是《女神异闻录》系列首款在日本以外地区发行的作品,但他对此毫无兴趣。这款由 Atlus 开发的地牢探索游戏采用 “砍杀” 玩法,玩家需要像《炸弹人》那样向下深入地牢的不同层级。游戏中可以收集各种武器,比如匕首、盾牌和炸弹,每个关卡都比较短小精悍。玩起来有点像《星露谷物语》里的矿井场景,只不过,嗯,全程都是红色画面。《杰克兄弟》的精灵画风格外可爱,玩法也简洁明了,但我这辈子玩一次、玩满 10 分钟就够了。我最喜欢的部分是观看简短的开场动画 —— 那是一个典型的奇幻角色扮演游戏村庄的可爱立体模型画面。

我原本以为第一人称机器人拳击游戏《Teleroboxer》本质上就是《Punch-Out!!》加上一点未来感的 VR 元素,但实际上它要复杂得多,这种复杂既有优点也有缺点。优点是,即便在 30 年后的今天,那些机械化对手看起来依然很酷;缺点则是,这是我玩过的 Virtual Boy 游戏中,唯一一款大量使用双方向键的作品,而这种操控方式实在太无趣了。最麻烦的是,格挡动作需要向内按方向键,而不是向下按 —— 每只手要操作的内容实在太多了。虽然肯定有玩家喜欢这种设计,但我显然不在其中。

就像很多我小时候喜欢的东西一样,Virtual Boy 并没有我记忆中那么有吸引力。一旦知道那些 3D 图像的幻觉是如何通过金属盒子里的镜子和边界营造出来的,你就很容易看穿它的原理。但即便如此,使用它时依然能感受到一种奇妙的吸引力。我还是没兴趣玩上面的游戏;体验 Virtual Boy 的最佳方式,就是单纯盯着它,让那种氛围包裹自己。过去那种仿佛坠入一片诡异黑暗深渊的感觉,如今大概就像喝一口廉价烈酒带来的短暂刺激。但我还是依然喜欢它。

生不逢时,对吧?

作为一款 “颇具新意但性能拉胯” 的游戏主机,Virtual Boy 的不幸之处在于,它诞生之时恰逢竞争异常激烈的市场环境。1995 年,索尼 PlayStation 和世嘉土星Sega Saturn也相继推出,这两款主机首发时都带来了多款搭载顶尖 3D 画质的游戏。索尼有《山脊赛车》和《铁拳》,世嘉则有《VR 战士》和《铁甲飞龙》。

当时的任天堂也并非处于 “弱势期”,只不过公司内部的重心已转向 1996 年任天堂 64主机的发布。Game Boy 掌机依然势头强劲,尽管《精灵宝可梦 红・蓝》还要再过整整 3 年才会在北美推出。此外,超级任天堂在 1995 年也推出了一系列传世佳作,包括《时空之轮》、《超级马里奥世界 2:耀西岛》,以及后来成为小众经典的《地球冒险》。面对这样一桌丰盛的 “游戏盛宴”,你会花 179 美元去玩《马里奥网球》和《Teleroboxer》吗?显然不会 —— 而且你的选择完全合理。

话虽如此,Virtual Boy 的失败似乎并没有让任天堂高层感到意外。在 2015 年Fast Company的一篇文章中,横井军平的传记作者牧野武文提到,这位任天堂 “奇才” 其实早就意识到这个项目进展不顺利:“横井先生自己也承认,在开发过程中,他一直有种不安的感觉。他把这种感觉描述为‘ひりひり’。这是一个日语拟声词,大概可以理解为‘像在平底锅上慢慢煎烤一样的焦灼感’。有意思的是,‘ひりひり’或许也能用来形容用 Virtual Boy 玩游戏时眼睛的不适感。”

任天堂并未因 Virtual Boy 的失败而放弃在硬件领域大胆创新。2011 年推出的 3DS 掌上游戏机,再次尝试了 3D 成像技术 —— 它通过在屏幕上加装视差屏障,实现了无需佩戴眼镜就能观看 3D 画面的功能。这种效果看起来相当酷炫,尽管这项技术并未带来革命性突破,但也不像 Virtual Boy 那样一推出就遭到反感。2019 年,任天堂甚至再次涉足 “简易 VR” 领域,推出了纸板材质的 Labo VR 套装。这款售价 80 美元的套装包含 64 款简单的迷你游戏,比如开车、往厨房抽屉里装芥末等。虽然销量不佳,但那些愿意尝试的玩家对它的评价似乎不错。

近年来,任天堂在软件层面也始终致力于突破人们对电子游戏 “应有形态” 的认知,且取得了巨大成功。以《塞尔达传说:王国之泪》和《咚奇刚:蕉力全开》为例,这两款游戏都允许玩家 “打破” 传统游戏中被视为基础的元素,比如移动方式或镜头视角。它们都营造出一种 “无限延伸、不断深入” 的感觉,这种感觉与 1995 年秋天我把脸凑到 Virtual Boy 上的体验莫名相似。如果没有 Virtual Boy,我们还能体验到《王国之泪》中那种从空岛纵身跃下、掠过海拉鲁大陆表面、坠入地底深处的眩晕快感吗?我强烈认为答案是否定的。毕竟,林克教会我们的最重要的一点就是:失败,也是冒险中最精彩的部分之一。

原文:Virtual Boy at 30: The legacy of Nintendo’s biggest console flop